腹巻猫のブログです。

主にサウンドトラックやコンサート、映像作品などについて書いています。

旧ブログのアーカイブはこちら ⇒ gekiban.sblo.jp

追悼・池田憲章さん

評論・編集・プロデュースなど多岐にわたり活躍した池田憲章さんが、10月17日に亡くなりました。

享年67歳。かねてより病気療養中だったそうです。

私にとっては、大きな影響を受けた特撮・アニメ研究の大先輩であり、恩人のひとりです。

池田憲章さんとは旅先で会うことが多く、特にSF大会ではよくお目にかかりました(こちらもほぼ毎年参加していたので当然ですが)。

合宿型の大会だと「憲章さんが夜通し語る部屋」というのがあり、夜中に聞きに行くと憲章さんがすごいテンションで語っている。座をはずして、しばらくほかの部屋をのぞいて帰って来ると、まだ同じテンションで話し続けている、なんてことがよくありました。

仙台で「ウルトラセブンの歌」をザ・ワンダーズ(=ジ・エコーズ、つまりオリジナルメンバー)が新録音するという企画があり、取材がてら見学に行きました。そのときも憲章さんと一緒になりました。

駅からスタジオまで歩いて向かっているときだったのか…、商店街を通りながら憲章さんが隣を歩く私にすごい勢いでいろいろ話しかけてくるのです。

なにかの拍子に私がちょっと遅れて、憲章さんが先に行ってしまいました。ふと前を見たら、憲章さんが通りすがりのおばさんを相手にすごい勢いで話し続けています。おばさんは何事が起ってるのかわからずきょとんとしている。

あわてて追いついて、おばさんと位置を入れ替わり、憲章さんの隣に戻りました。憲章さんはやはりすごい勢いで話し続けている。たぶん、途中で話している相手が変わったことに気が付いてなかったでしょう。

憲章さんといえば思い出すエピソードです。

体調を崩されてからはSF大会に車椅子で参加されてました。海外ドラマを語る部屋を主催し、話はいつもと変わらぬ名調子でした。憲章さん元気だなぁと少し安心しました。

最後にお会いしたのは資料性博覧会の会場だったか…。このときも車椅子で見に来てくれました。

憲章さんはよく、「今こんなもの書いてるんだよ」と言って大きなバッグから未発表の原稿のゲラ刷りを出して読ませてくれました。でも特に感想を求めるわけでなく、そのゲラを「いいから持っておいて」とくれるのです。読んでもらうのがうれしそうでした。

晩年の憲章さんからよく言われたのは、「今のうちに○○さんとか○○さんに話を聞いておいてほしいんだ。今ならまだ聞けるんだから」。それは、自分がやりたいんだけどもう時間がない、ということだったのかもしれません。

評論や編集という仕事は時代と密着していて、あとの時代からはなかなか評価されづらいものです。特に雑誌記事やテレビに出演しての解説などは残りづらいし、忘れられてしまう。

特撮やアニメが広く社会に受け入れられ、人気を集めている今では、そうでなかった時代は想像しづらいです。今となってはインターネットやスマートフォンがなかった時代が想像しづらいのと同じように。

しかし、憲章さんたちが社会的にはほとんど無視されていた作品を語り、評価し、これまでと違う視点で観ることを教えてくれなかったら、たぶん今のような状況はないわけです。そのことを身に染みてわかっているのは「以前」と「以後」を体験している私と同世代の特撮・アニメファンでしょう。憲章さんをはじめ、多くの先達の方々には感謝しかありません。

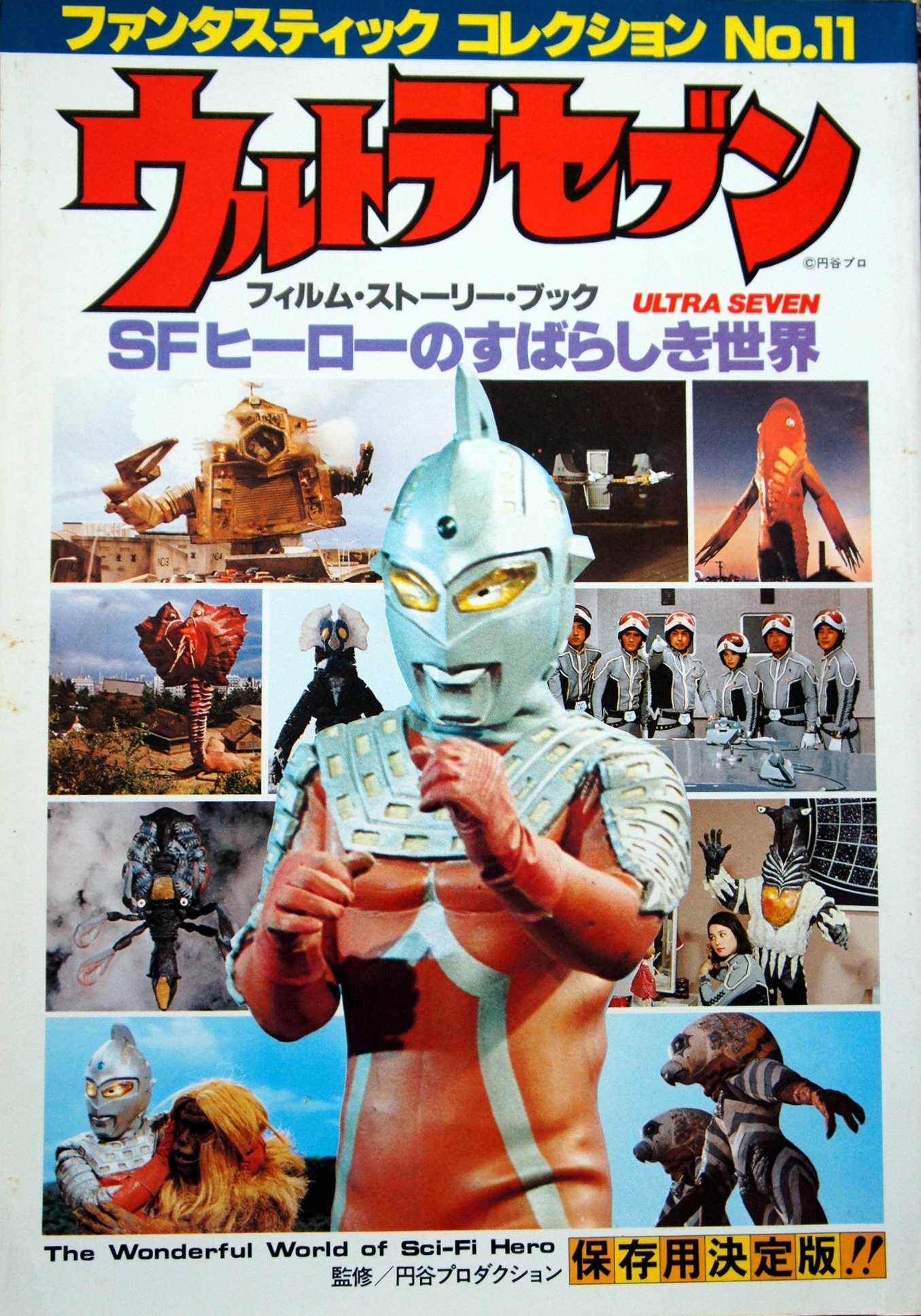

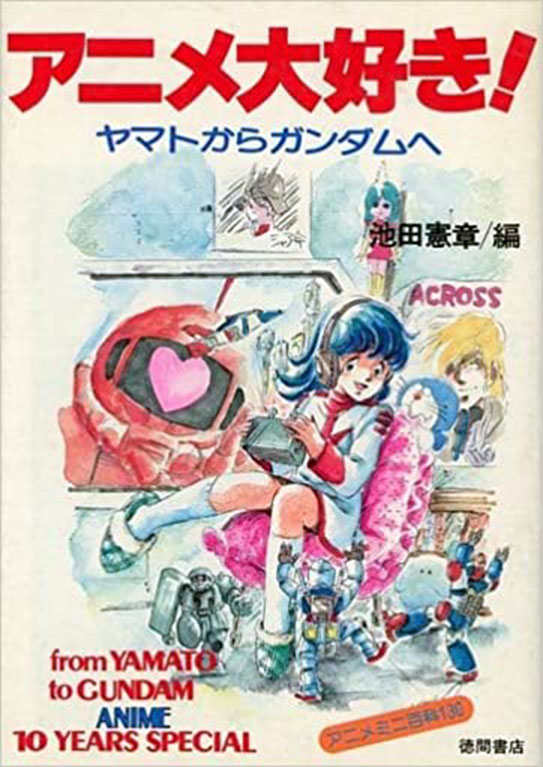

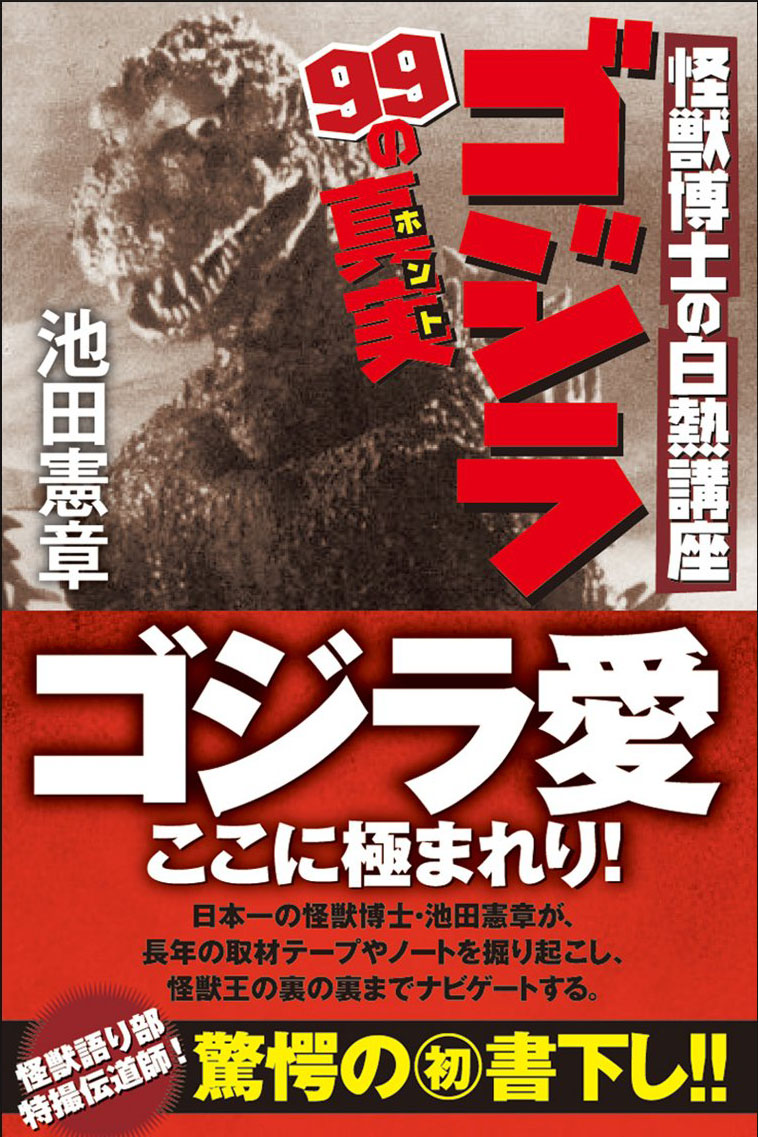

池田憲章さんの仕事には、朝日ソノラマの「ファンタスティックコレクション」シリーズや徳間書店のSV(スーパーヴィジュアル)シリーズ、単行本『アニメ大好き! ヤマトからガンダムへ』、雑誌『アニメック』の連載など、大いに啓発され、刺激を受けました。

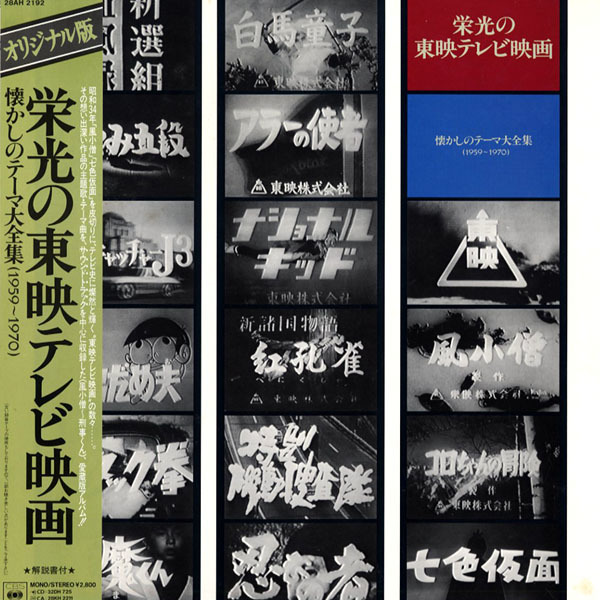

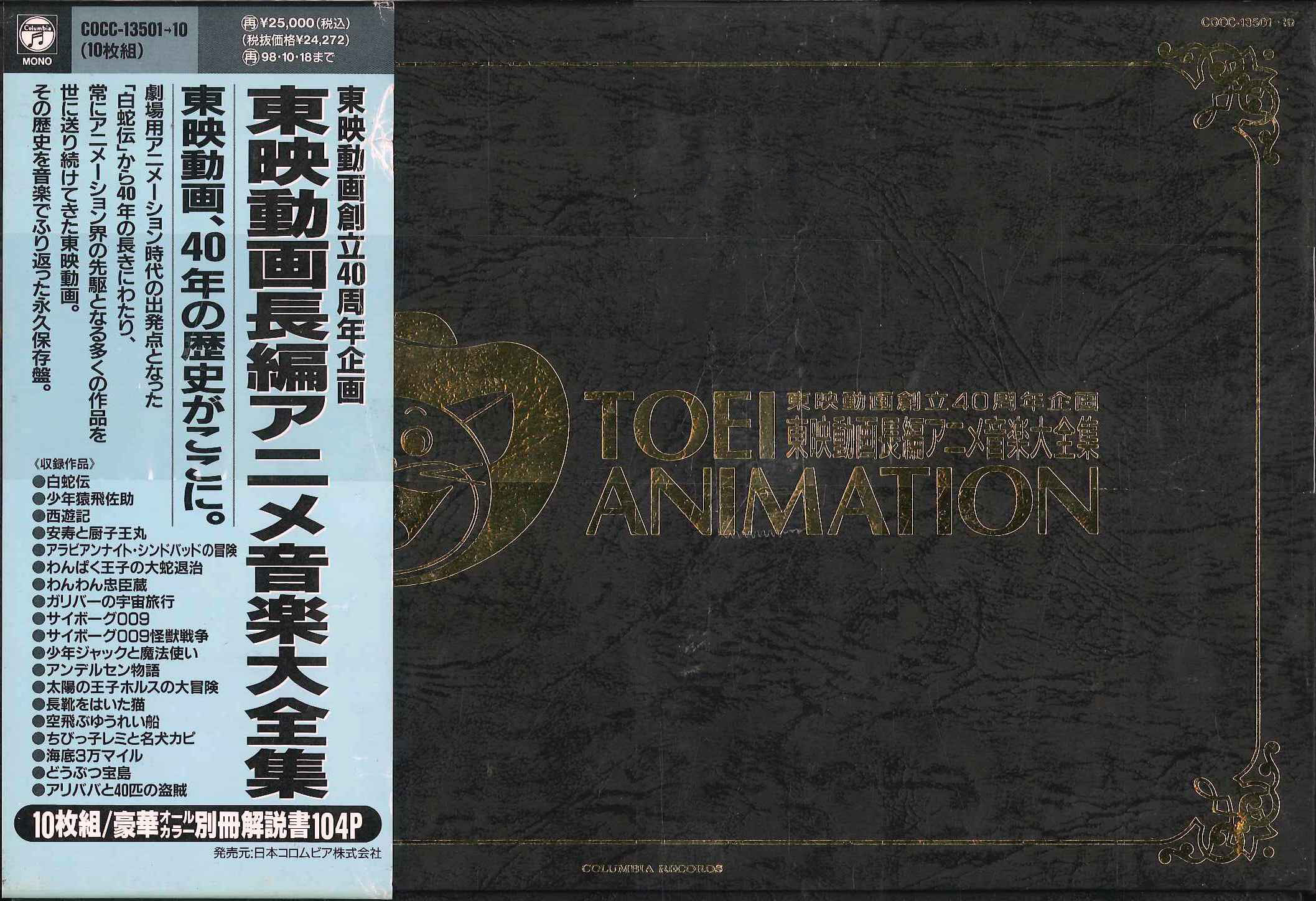

なかでも私が個人的にリスペクトしているのは、1987年にCBSソニーから発売されたLPレコード(CD版も発売)「栄光の東映テレビ映画 懐かしのテーマ大全集(1959~1970)」と1996年に日本コロムビアから発売された10枚組CD-BOX「東映動画長編アニメ音楽大全集」。前者は1959年~1970年の東映テレビ映画のテーマ音楽を、特撮ヒーローのみならず、大人向け時代劇、現代劇まで収録したアルバムで、ライナーノーツには渡辺岳夫や小川寛興らのインタビューも掲載。後者は『白蛇伝』に始まる東映動画長編漫画映画の貴重な音楽テープを発掘して音盤化した画期的なBOX。解説書も充実した内容ですし、いまだこのBOXでしか聴けない音源があります。いずれも原点をしっかりアーカイブして残そうという強い思いが感じられます。

憲章さんとのおつきあいは、それほど長く、深かったわけではありませんが、私は勝手に「バトンを渡された」ような気持ちでいます。たぶん憲章さんはたくさんのバトンを持っていて、種を蒔くようにそれを残していったのでしょう。私は自分にできることで、思いを継いでいきたいと思います。

池田憲章さん、ありがとうございました。どうぞ安らかに。

訃報:日本SF作家クラブのTwitterより

https://twitter.com/sfwj/status/1601534997646946306

「池田憲章さんてどんな人?」という方は、中島紳介さんのこちらの著書をお読みください。

『PUFFと怪獸倶楽部の時代 ―特撮ファンジン風雲録―』

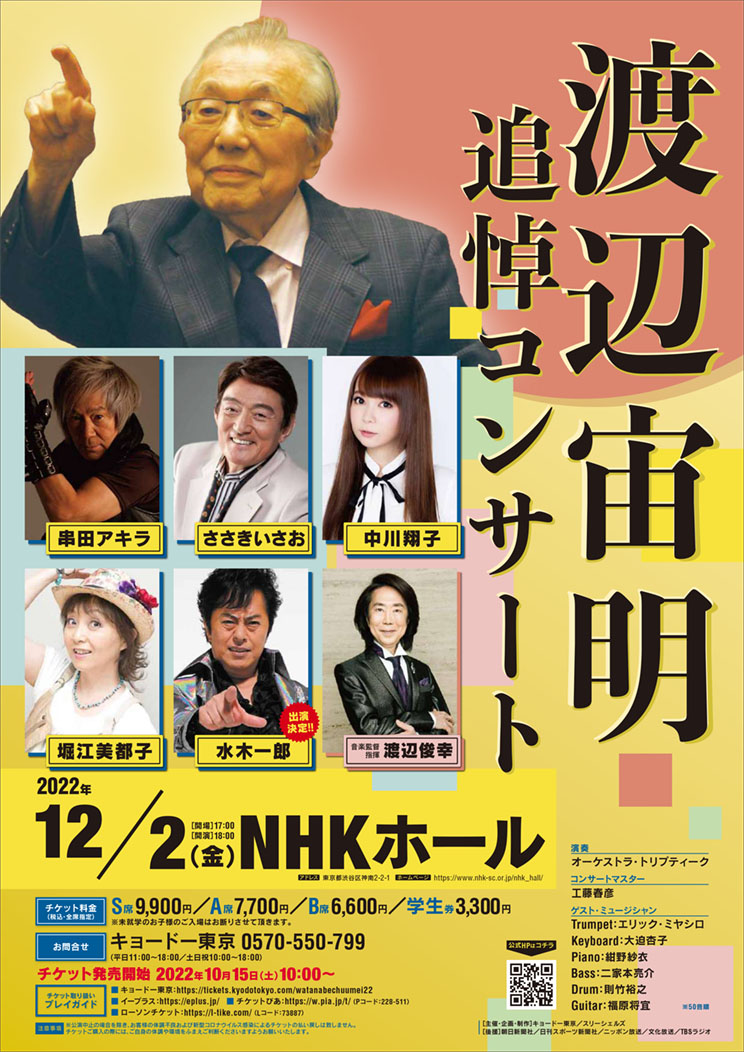

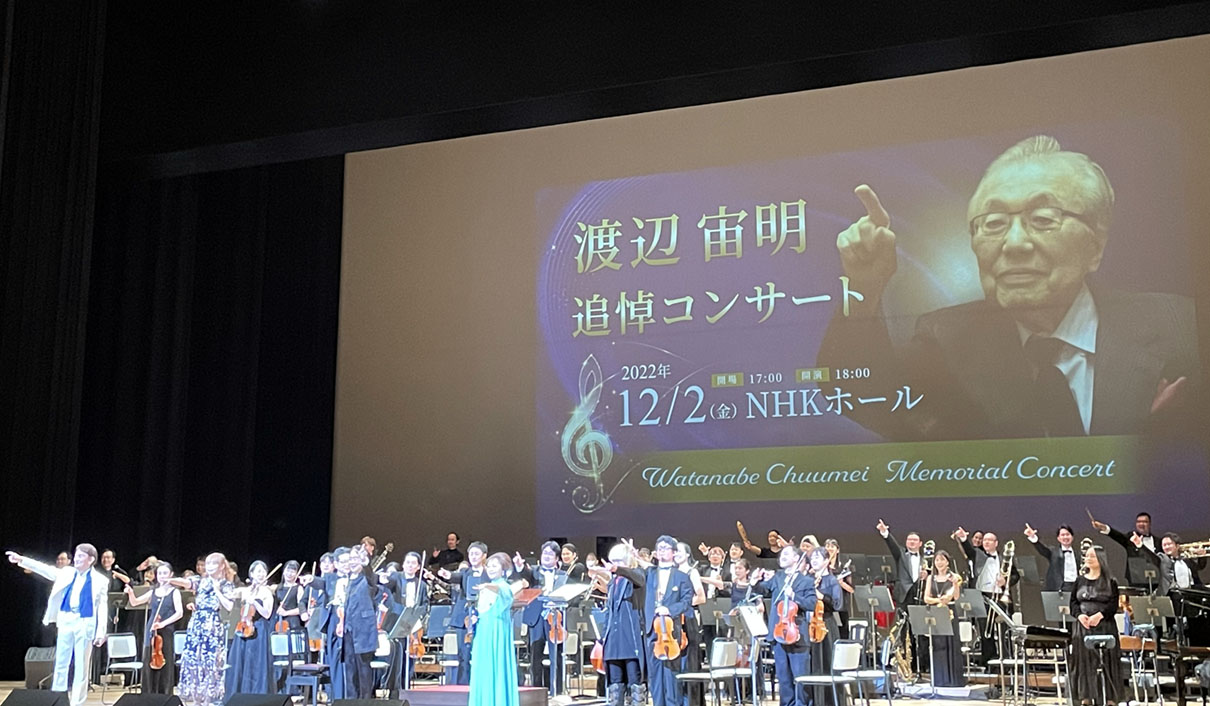

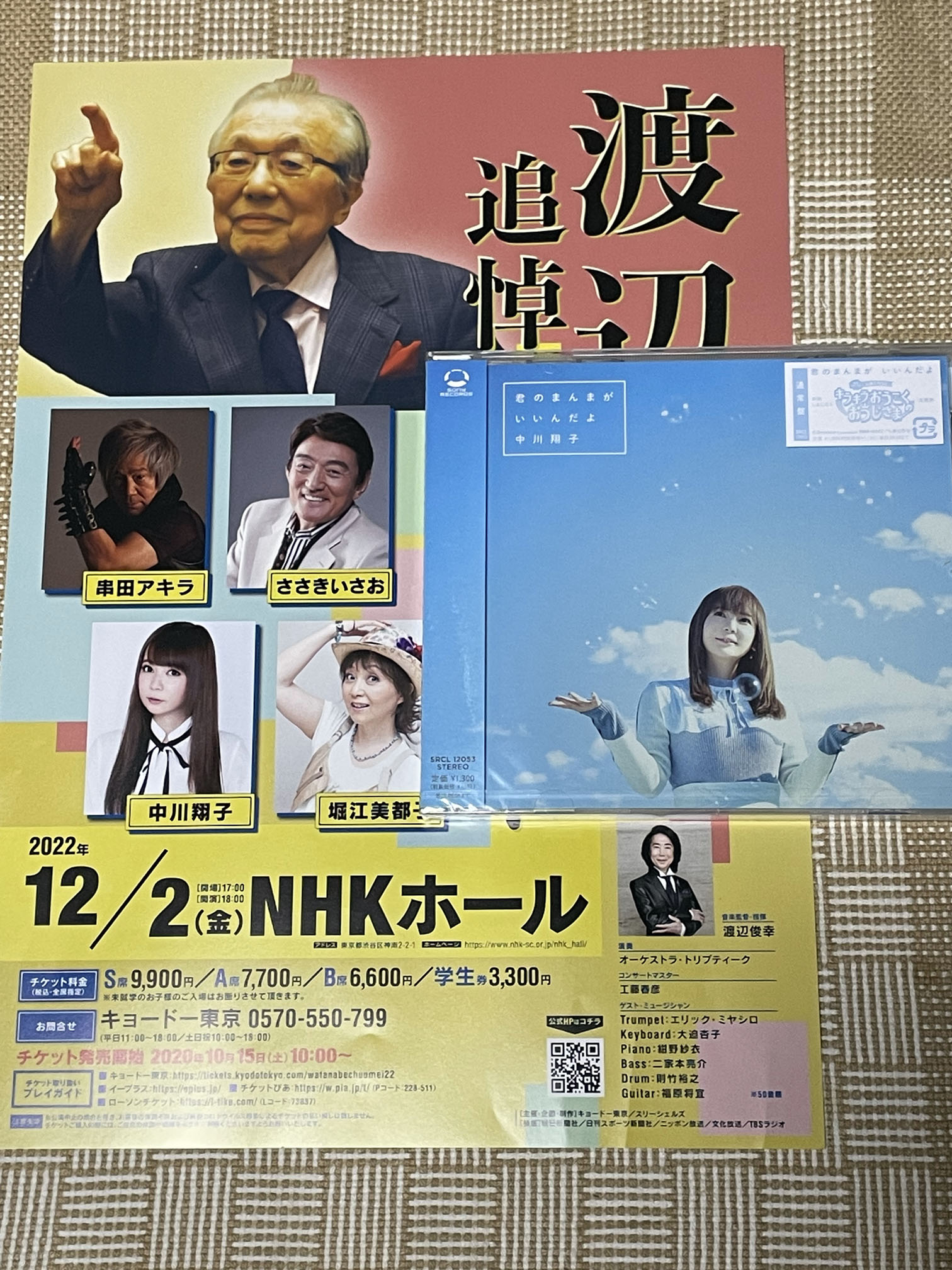

渡辺宙明 追悼コンサート

12月2日、NHKホールで開催された「渡辺宙明追悼コンサート」に行ってきました。

スタジオミュージシャンとオーケストラの演奏、レジェンド歌手の方々の歌、しょこたん(中川翔子さん)の司会と歌、渡辺俊幸さんの指揮、すばらしかった。

俊幸さん編曲の「ゴレンジャー」と「ギャバン」は先日の「渡辺俊幸シンフォニック・ガラ・コンサート」でも披露されてましたが、本物(オリジナル歌手)が歌うと迫力がひと味違う。

2部のささきいさおさんのプレスリー風パフォーマンスが最高でした。

そして、しょこたんの歌った3曲(「キュア・アクション」「永遠のイクサー1」「ハートフル ホットライン」)はツボをついた選曲と愛情あふれる歌唱で感動。

記念に会場でしょこたんのCDを買いました(宙明ソングではありません)。

出演者、ミュージシャン、スタッフのみなさま、ありがとうございました。

そして渡辺宙明先生、ありがとうございました。

宙明サウンドは永遠です。

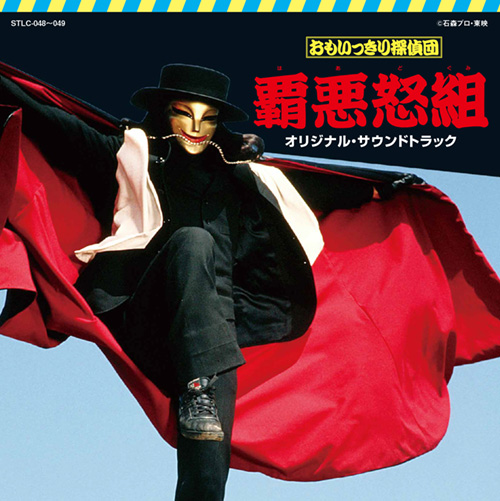

「おもいっきり探偵団 覇悪怒組/じゃあまん探偵団 魔隣組 オリジナル・サウンドトラック」ついに発売!

《SOUNDTRACK PUB》レーベル第31弾「おもいっきり探偵団 覇悪怒組/じゃあまん探偵団 魔隣組 オリジナル・サウンドトラック」が11月23日に発売になります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BKPF4HCW

「東映不思議コメディーシリーズ」のサントラはいつか出したいと思っていました。

メーカーに企画を出したこともたびたびありますが、実現せず。

それでも「いつか」と思っていたところ、昨年(2021年)から今年にかけて、東映の公式YouTubeチャンネルで『おもいっきり探偵団 覇悪怒組』と『じゃあまん探偵団 魔隣組』を毎週2話ずつ配信したんですね。毎週楽しみに全話観ました。たぶんちゃんと観直したのは本放送以来。

本編も面白いし、本間勇輔さんの音楽がいい。

「これは出すしかない」と本格的に準備を始めて、ついに発売にこぎつけました。

感無量です。

ただ、残念なことがひとつ。

既報ですが、ケース裏の表記に誤りがありました。

致命的なミスではないのですが、大きな箇所なのでみっともない。

「大きなところほど見逃す」というのはこのことかと、打ちのめされました。

誤表記については、下記のお知らせを参照ください。

https://www.soundtrack-lab.co.jp/news/2022/11/20221122.html

音楽は申し分ない名作ですので、多くの人に聴いていただければと思います。

これが好評なら、「東映不思議コメディ―シリーズ」のほかの作品のサントラリリースにもチャレンジしたいと思っています。

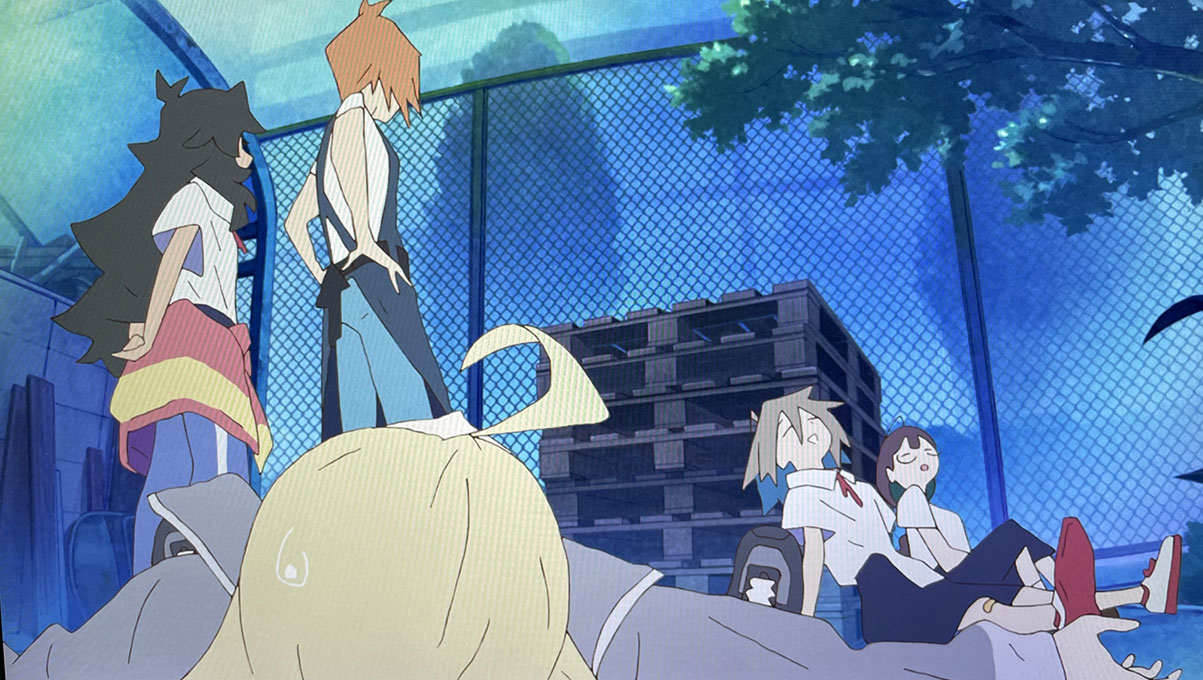

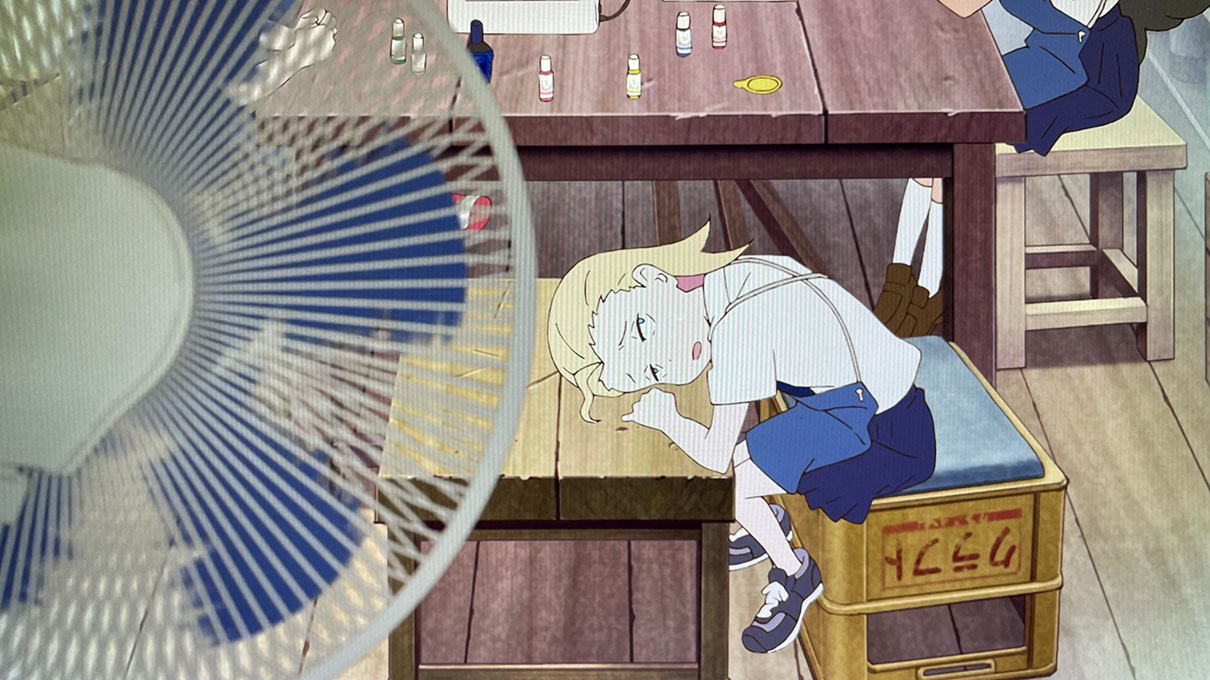

『Do It Yourself!!』のすごいところ

あまり話題になってないけど、今放送中のアニメで私がいちばん楽しみにしているのが、『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』なのです。

https://diy-anime.com

新潟、三条市を舞台に、DIY部に集う高校生の少女たちがものづくりを通して友情を深め、成長していく物語。

まず、ものづくり(工作)を題材にしているのがいい。

私も子どもの頃から工作大好き。『まんが道』を読んで幻灯機を作ったり、自作のおもちゃを作ったりしていた。もちろん模型もよく作ったし、宇宙戦艦ヤマトの最初のプラモデルが出たときは、艦底のゼンマイボックスを切り取り、テレビで観るプロポーションとディテールに寄せて改造したりした。

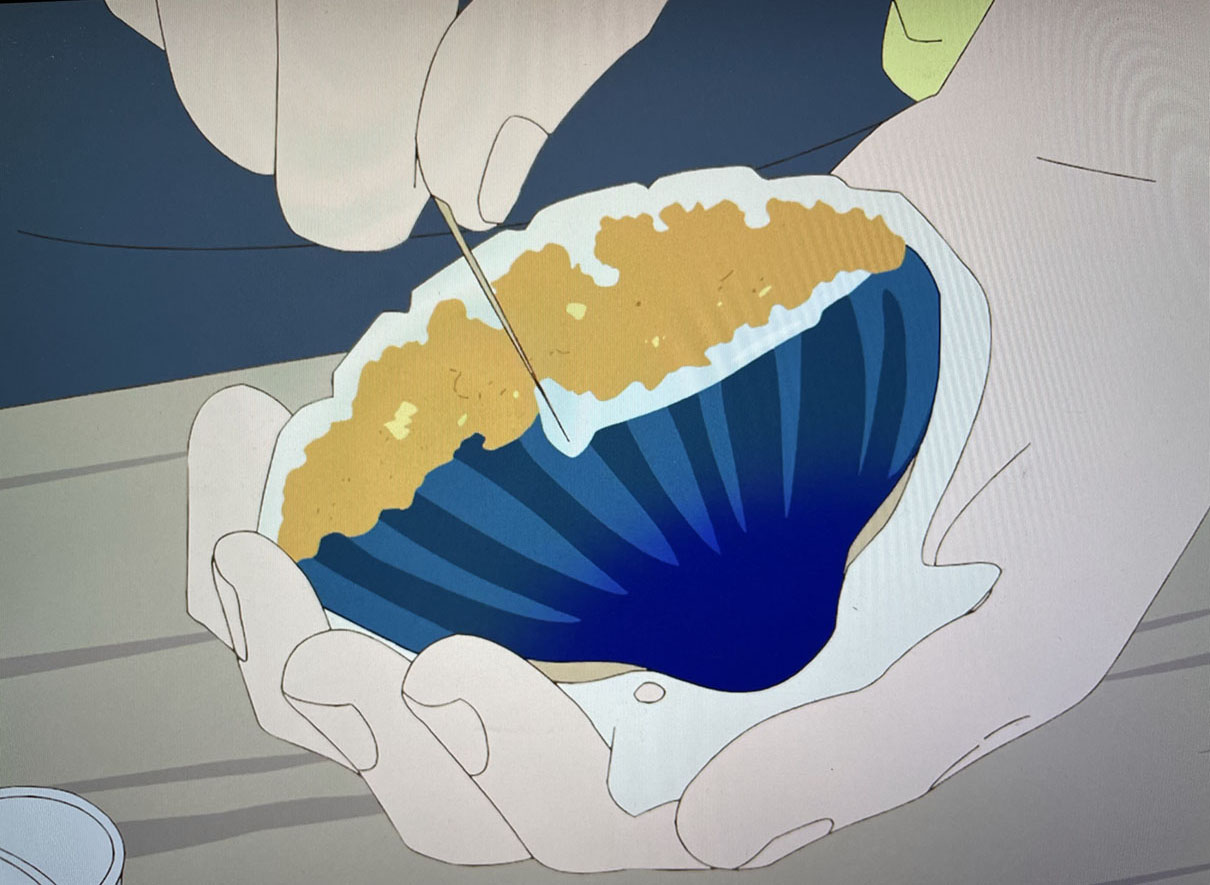

『Do It Yourself!!』では「材料を集めて、加工して、組み立てる」という過程が丁寧に描かれていて、工作心をくすぐられる。

それに、できあいのものですまさず、「ほしいものは作ればいい」の精神でものづくりに取り組む彼女たちの姿は、人生の指針にもなっている。

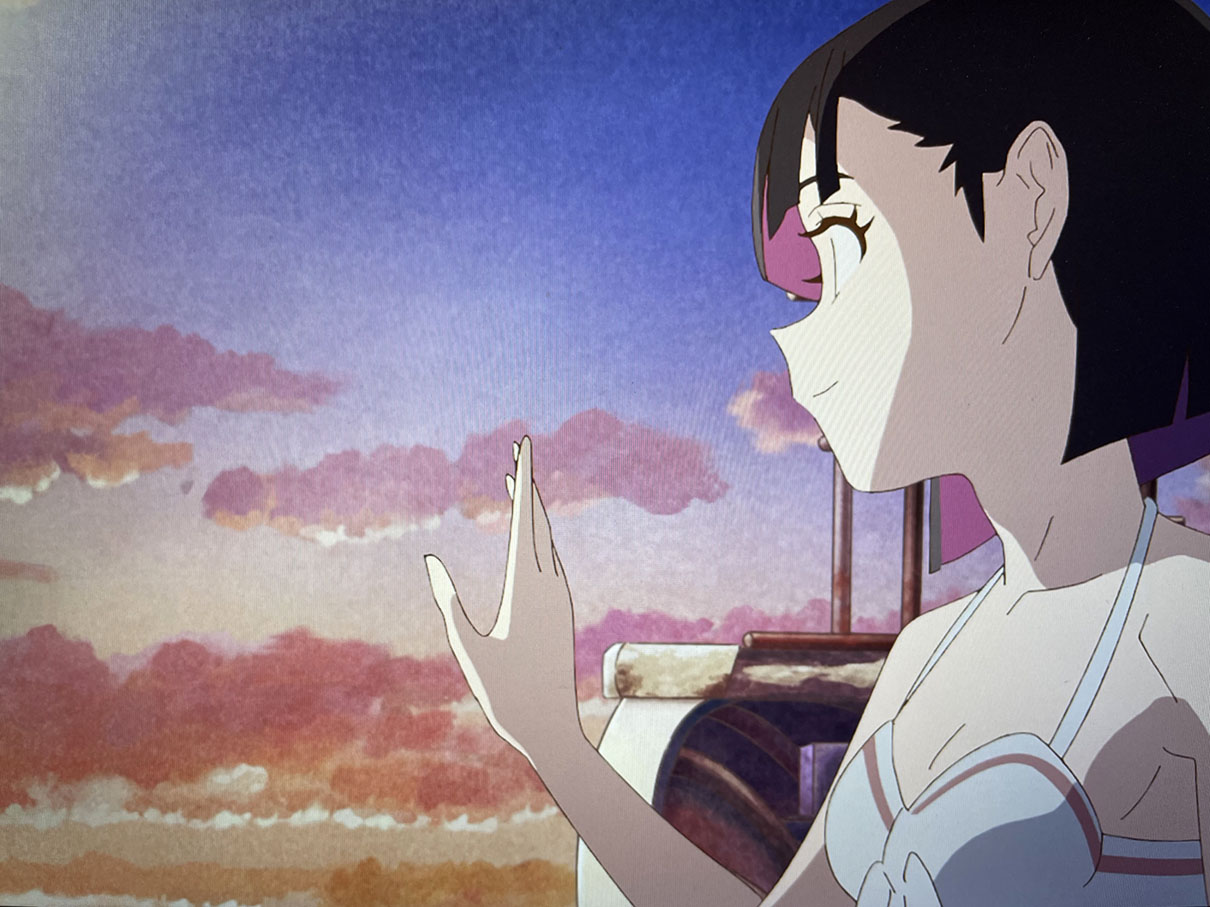

それから、なにげにこの作品、絵作りのレベルが高い。

レイアウトにセンスがある。構図がびしっと決まっている。空間の捉え方が的確で、演出効果も考えられている。あおりや俯瞰の構図がたびたび出てくるけれど破綻がない。技術が高く、クレバーなレイアウトです。

そして、作画がいい。ズバリ言って絵がうまい。シンプルな線なのに、デッサンがしっかりしていて、ちゃんと骨格と立体感が感じられる。

特に手と腕の描き方がうまい。手を描くのってめちゃ難しいんですよ。形が複雑だし、誰もが見慣れているので、絵が崩れたりごまかしたりするとすぐにわかる。本作には工具を使う手の描写がたくさん出てくるけど、どのカットもさまになっている。観ていて思わず「うまいなぁ」と感心してしまう。ものづくりがテーマの作品なので、工作する手の描写にリアリティがあることが物語の説得力につながっています。

色彩設計もいい。明るくカラフル。ほとんど影を使わないのもさわやかで好印象。髪の毛の内側が意表をつく色で塗られているのも面白い。

とにかく、観ていて気持ちがいい、刺激を受ける作品です。

音楽については、最近の作品には珍しく、オープニング主題歌とエンディング主題歌と劇中音楽(劇伴)を佐高陵平さんがすべてひとりで担当しているのがすばらしい。擬音(オノマトペ)を使ったオープニングが秀逸。サントラ盤が来年2月に出るんだそうです。今から楽しみにしてます。

※場面写はモニターをiPhoneで撮っているのでモアレが出ているのはご愛敬。

ワルツ ~カミーユ・クローデルに捧ぐ~ 第二章

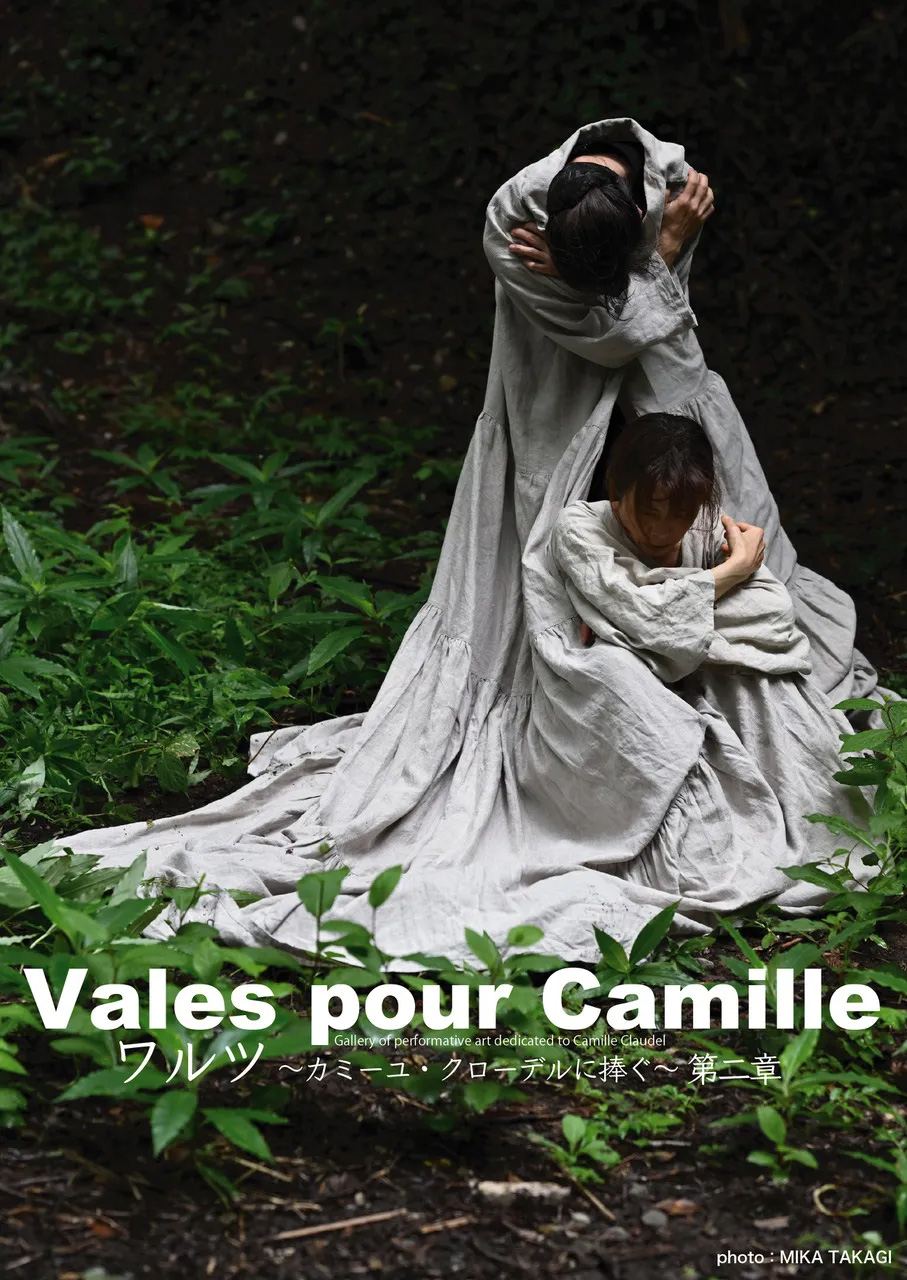

11月13日の夜、恵比寿のスタジオアッシュ(Studio H)で坂田晃一先生が音楽を担当した舞台「ワルツ ~カミーユ・クローデルに捧ぐ~ 第二章」(作・演出:宮本尚子)を観てきました。

女性彫刻家カミーユ・クローデルを題材にした朗読とパフォーマンスと音楽による舞台です。

ロダンの弟子、そして恋人となり、彫刻家として活躍したカミーユ・クローデルは、ロダンとの関係が破綻したのち心を病み、30代から78歳で亡くなるまでを精神病院ですごしました。

その精神病院でのカミーユの後半生が描かれます。

出演者は3人だけ。

カミーユ(木村有岐)と修道女(福田好)、そして歌手(柴田英恵)。歌手は芝居にはからまず、コロスのような役割です。

カミーユと修道女のあいだにもセリフのやりとりはない。歌と朗読とモノローグだけで話が進みます。

タイトルに「第二章」とあるように、カミーユの人生の前半も舞台になっているようですが、そちらは未見。 しかし、第二章だけでも完結した作品になっているので十分楽しめました。

会場はふだんはダンスの練習などに使われている小さなスタジオ。 舞台装置は椅子を4つ並べ、天井から白いドレスを吊るしただけ。 周囲の壁際に観客用の椅子が並べられて、俳優に手が届くくらいの近さで鑑賞するようになっている。

そのため、ものすごい臨場感です。

役者の息づかいや肉体の緊張が伝わってくる。

すばらしかった。感銘を受けました。

カミーユと修道女の人生を間近で観ているような気持ちを味わいました。

坂田晃一先生の音楽もすばらしい。過去の公演では坂田先生自身のチェロを含むストリングスとピアノで生演奏されていたそうですが、今回は会場の小ささや感染対策を考慮してか、録音された音になってました。 それはちょっと残念だったのですが、歌だけは生でした。

美しくもの悲しい旋律と歌声がカミーユの孤独と哀しみを代弁して胸に刺さります。

映画『カミーユ・クローデル』のガブリエル・ヤレド(ヤーレ)による音楽もよかったけど、坂田先生の音楽も絶品。

実はサントラ盤も通信販売されてます。

https://shop.waltzproject.com/items/39831524

そのサントラ盤では過去の公演で流れた男声ヴォーカル(坂下忠弘)による歌が収録されているのですが、今回は女声ヴォーカルによる歌唱。

このほうが劇の主題に合っている気がします。

女声ヴォーカル版のサントラも出してほしいなぁ。

帰り際、坂田先生がいらしたので久しぶりにご挨拶。

お元気そうでなによりでした。

エンニオ・モリコーネ オフィシャル・コンサート・セレブレーション

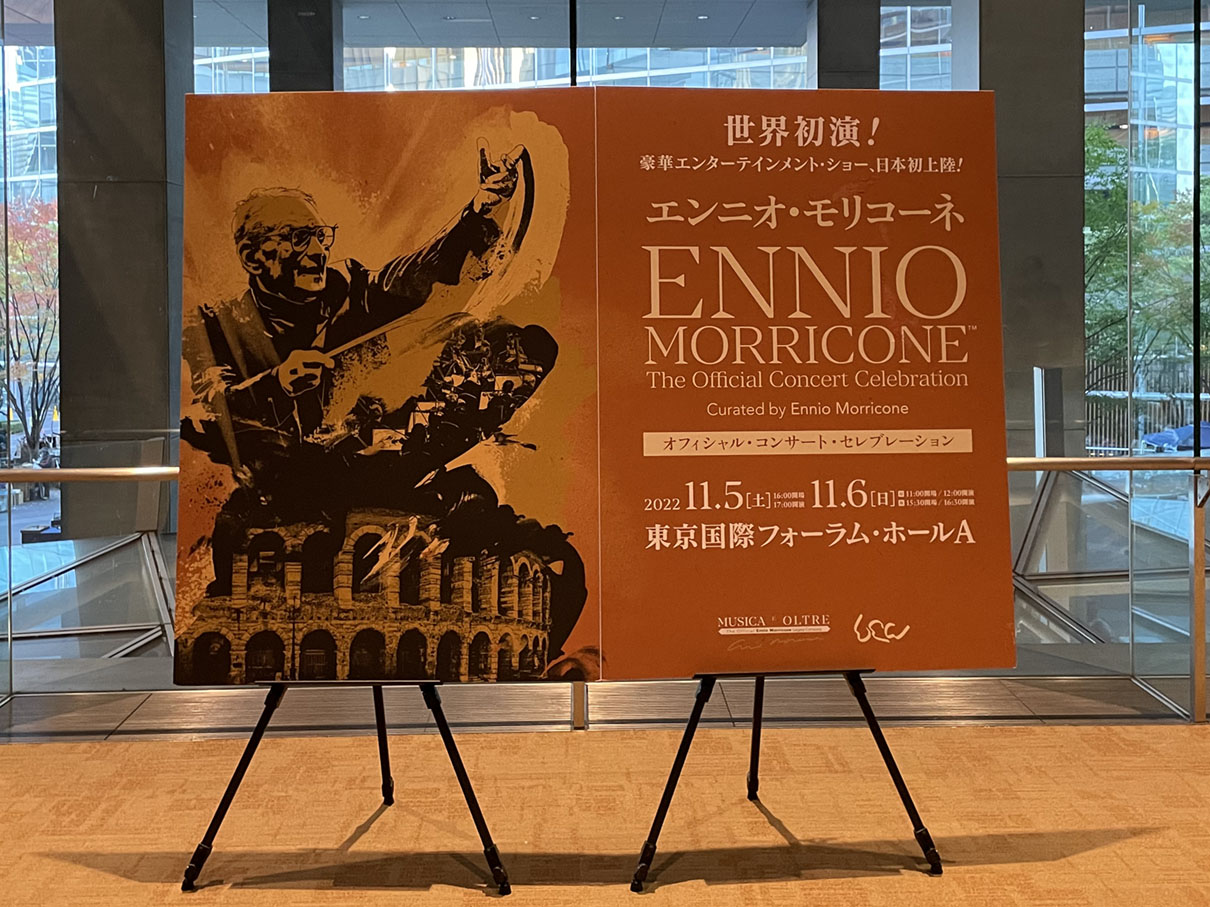

![]()

11月6日、有楽町・東京国際フォーラムAホールで開催された「エンニオ・モリコーネ オフィシャル・コンサート・セレブレーション」の最終公演を聴きました。

モリコーネのコンサートを聴くのは2004年6月のエンニオ・モリコーネ来日コンサート(「エンニオ・モリコーネ in JAPAN」)以来かも。その間に『ニュー・シネマ・パラダイス』シネマコンサートを鑑賞しましたが(これはすごくよかった)、モリコーネ作品を集めたコンサートは聴いてなかったと思います。

別のところで書いたことがありますが、モリコーネは私が映画音楽を聴くようになるきっかけとなった作曲家のひとり。思えば、50年くらいモリコーネを聴いてきたことになります。そして、モリコーネは2020年に91歳で死去。追悼の想いを胸にコンサートに足を運びました。

10列目の左寄りという恰好の席。ピアニストやハープ奏者の手の動き、指揮者の動きもじっくり見られる。音も大きすぎず、偏らず、よいバランスで聴けました。

コンサートのセットリストはモリコーネが生前考えていたもの。

息子のアンドレア・モリコーネが引き継いで、指揮を担当。アンドレアが指揮することもモリコーネの希望だったとか。

オーケストラは東京フィルハーモニー交響楽団。

イタリアから、ピアノ(レアンドロ・ピッチョーニ)、ドラム(マッシモ・ダゴスティーノ)、ベース(ナンニ・チヴィテンガ)、ギター(ロッコ・ジファレッリ)、ソプラノ(ヴィットリアーナ・デ・アミーチス)、それに合唱指揮者(ステファノ・クッチ)とサウンドエンジニア(ファビオ・ヴェンチュリ)も来日して、モリコーネの音を再現します。

第1部が高揚感たっぷりの「正義の力」(『アンタッチャブル』)から始まるのが最高。冒頭から気分が上がりました。

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』『海の上のピアニスト』とおなじみの名作が続いたあと、マフィアを描いたフィルム・ノワール『シシリアン』が登場するのがうれしい。超好きな作品です。

『ある夕食のテーブル』でぐっとおしゃれなムードになったあと、セルジオ・レオーネ監督作品のコーナー。

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ウエスト(ウエスタン)』、『続・夕陽のガンマン』『夕陽のギャングたち』からの選曲。ドラム、ギター、ベース、ソプラノが大活躍。

ここまでが第1部。

東京フィルハーモニーの演奏は丁寧だけど、ダイナミックさがいまひとつの感じ。特にマカロニウエスタンの曲はリズムセクションやソロ楽器に負けている…

と感じたけれど…

第2部は驚くほどよくなっていました。演奏よりPAの調整の問題だったのかも?

2部はチェロデュオ「2CELLOS」のステファン・ハウザーが演奏する「エンニオのテーマ」から。これはモリコーネの作品ではなく、ハウザーがモリコーネをトリビュートして書き下ろした新曲です。映像によるハウザーの演奏とステージ上のレアンドロ・ピッチョーニの生ピアノとの共演でした。

2曲目は『ヘイトフル・エイト』のメインテーマ。

この曲では、オリジナル・サウンドトラックのレコーディング風景がスクリーンに映し出され、映像の中のミュージシャンの指の動きとオーケストラの演奏がシンクロするという超絶的な場面が見られました。

『プロフェッショナル』『ニューシネマ・パラダイス』『マレーナ』と人気作品が続いたあとは、「Social Cinema(社会派映画)」のコーナー。

この選曲がなかなか渋い。「美しいメロディ」のモリコーネ目当てで来ている方は意表を突かれたかも。

『アルジェの戦い』『殺人捜査』『ケマダの戦い』はまだしも、『供述によるとペレイラは…』や『労働者階級は天国に入る』は私も映画を観たことがない。モリコーネのベスト盤にもなかなか入らない曲だし(しかしコンサートではたびたび演奏されている)。

シリアスな曲調と緊張感たっぷりの演奏が胸に刺さります。

この並びだと『死刑台のメロディ』は入らないの?と思ったけど、それはあとに取っておかれていたのでした。

最後は『ミッション』のコーナー。

「ガブリエルのオーボエ」「フォールズ(滝)」「オン・アース・アズ・イット・イズ・イン・ヘブン(地上の楽園)」の3曲。

オーボエの妙なる音色、合唱とオーケストラの盛り上がり。締めくくりにふさわしい演奏でした。

アンコールになり、オルガンの前奏が流れ始めた瞬間、『死刑台のメロディ』!と心の中で叫びましたよ。

『死刑台のメロディ』は、中学生くらいの頃、エンニオ・モリコーネを聴き始めて間もない時期に出会った作品(ベスト盤に入っていた)。主題歌「勝利への賛歌」はジョーン・バエズの歌唱が心に響く名曲で、ふと気が付くと口ずさんでいたりします。だいぶあとになってから映画を観て、すごく辛い、考えさせられる映画だと知りました。

余談ですが中島みゆきの「世情」と「勝利への賛歌」が私の中では重なっています。

アンコールではオーケストラと混声合唱で演奏されましたが、ソプラノのヴィットリアーナ・デ・アミーチスが歌ってくれてもよかったのになぁとちょっと思いました。

さらにアンコールは続き、第1部のラストの曲「エクスタシー・オブ・ゴールド(黄金のエクスタシー)」を再演。1部の演奏は物足りなかったけれど、アンコールの演奏はよかった。オーケストラ、リズムセクション、合唱、ソプラノが一体となって怒涛のようにクライマックスになだれ込む。圧巻です。

アンコールの3曲目は「オン・アース・アズ・イット・イズ・イン・ヘブン(地上の楽園)」を再演。スクリーンにはエンニオ・モリコーネの幼い時からのポートレイトが映し出される。あらためて、エンニオ・モリコーネがもういないことを想って、しみじみしました。

よいコンサートでした。

ありがとう、エンニオ・モリコーネ。

2004年の「エンニオ・モリコーネ in JAPAN」のときはオリジナルTシャツなんか売ってましたが、今回の物販はCDのみ。

記念に「モリコーネ・プレイズ・モリコーネ[完全版]」を買いました。以前出たものとは曲順が異なり(コンサート通りの曲順に変更)、ボーナストラックを4曲追加した改訂版です。

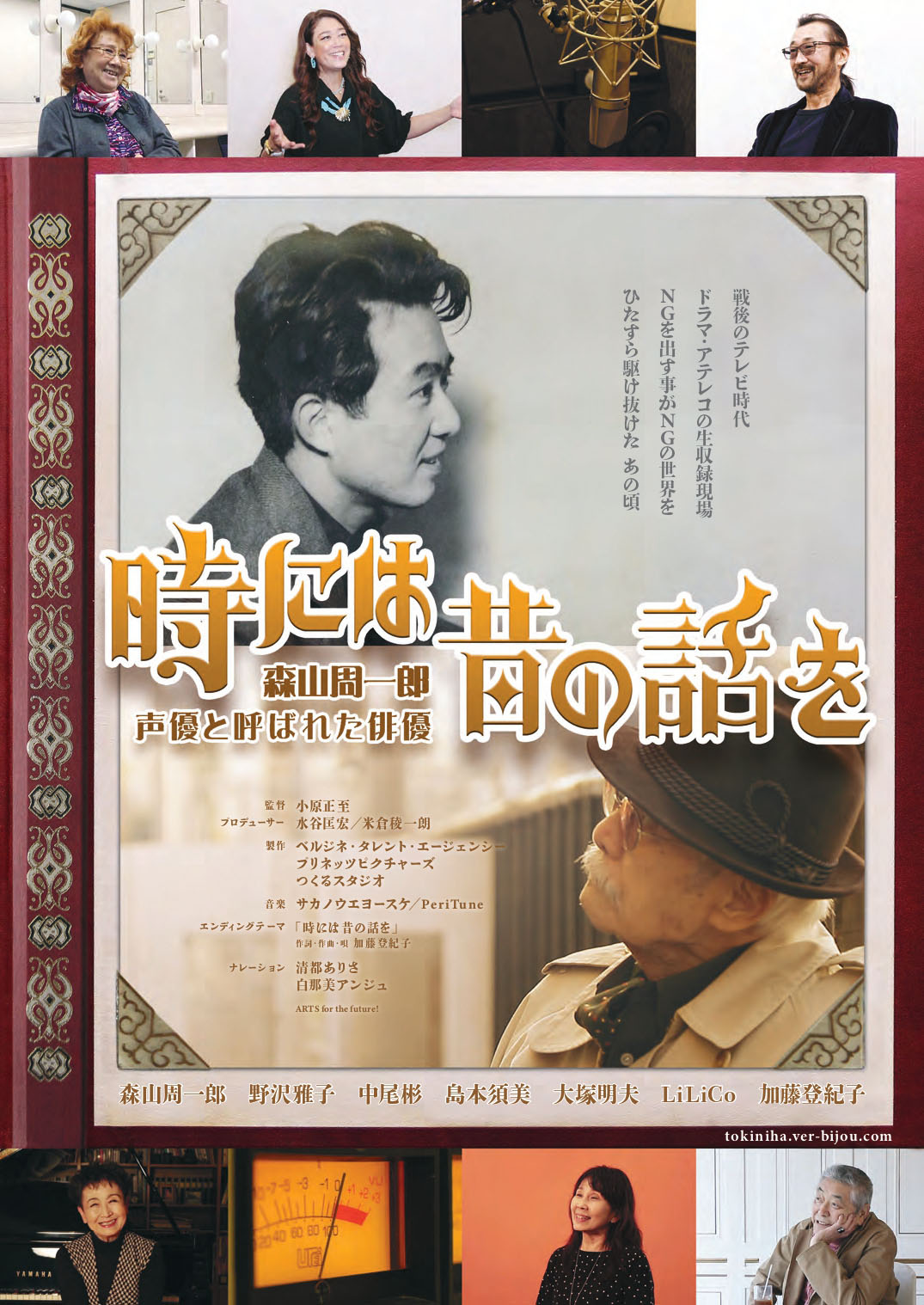

映画『時には昔の話を』

映画『時には昔の話を 森山周一郎 声優と呼ばれた俳優』

https://tokiniha.ver-bijou.com

アップリンク吉祥寺で観てきました。

俳優・声優の森山周一郎さんのドキュメンタリー映画です。

(森山さんは声優と呼ばれることを好まなかったそう)

完成・公開は森山さんが亡くなったあとになってしまいましたが、もともとは森山さんの証言を残すために企画された作品。

生前の森山さんのインタビュー映像がたっぷり観られます。

先日観た『その声のあなたへ』同様に黎明期の吹替の話が聞けて興味深いですが、それ以上に森山さんが語る激動の芝居人生がすごく面白い。

劇団東芸が立ち上がり、森山さんがそこに参加して役者として活躍を始める。

舞台は私もなじみ深い高田馬場。

森山さんが思い出の土地をめぐる場面があり、「あー、あそこか!」と思うことしばしば。

森山さんと関わった方々へのインタビューも森山さんの人柄が偲ばれてしみじみとします(笑えるエピソードも多し)。

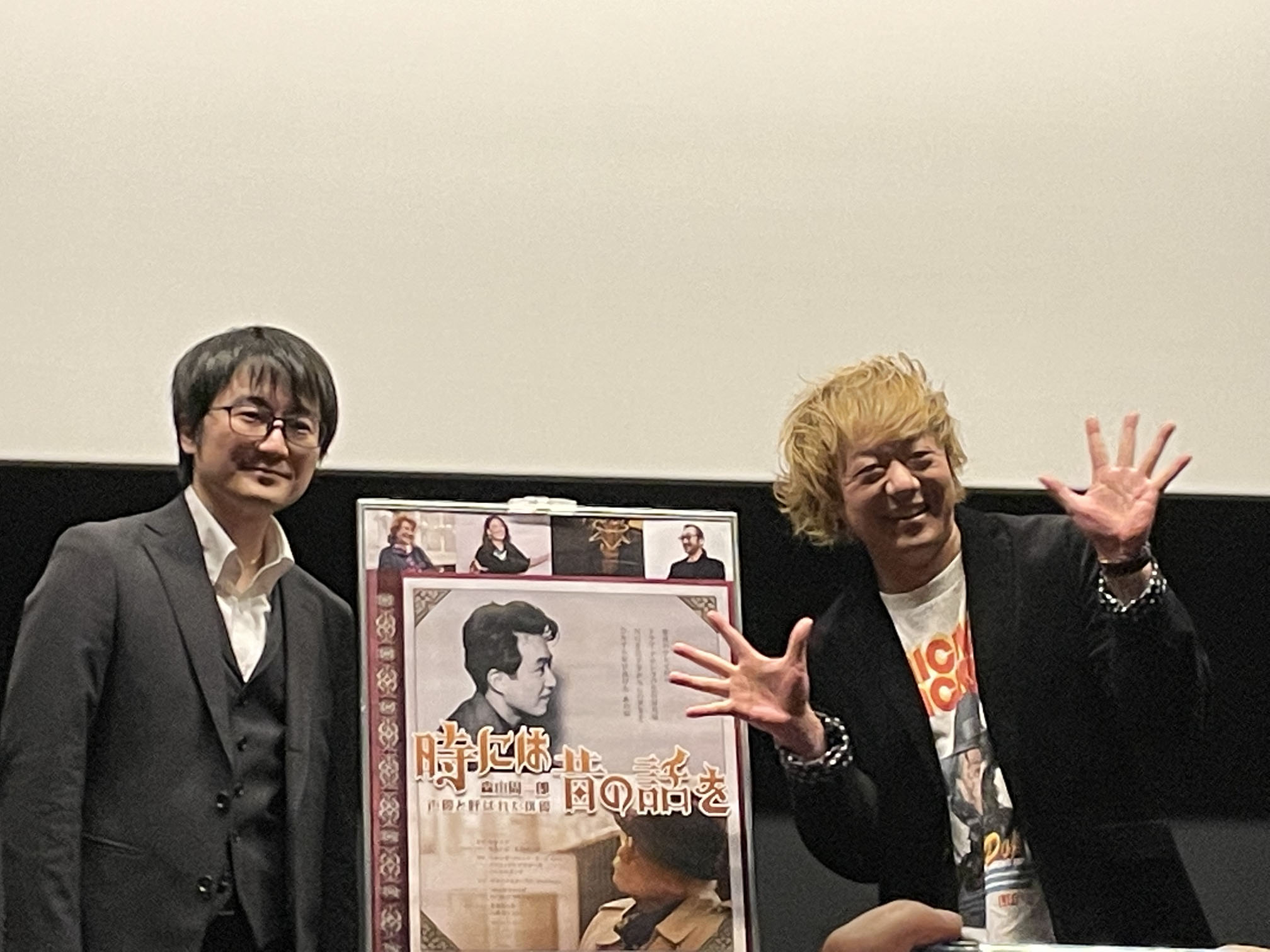

上映後、小原正至監督と音楽を担当したシンガーソングライターのサカノウエヨースケさんのトークがあり、音楽作りの裏話が聞けて貴重でした。

監督と細かくやりとりしながら作っていったとか。

監督がテンプトラック(仮の曲)を付けていたシーンにサカノウエさんがけっこう攻めた曲を付けたら、監督が曲に合わせて編集を変えたとか。

メインテーマはサカノウエヨースケさんがオリジナル曲として発表していた「NEW HOPE」をアレンジした曲だそうです。

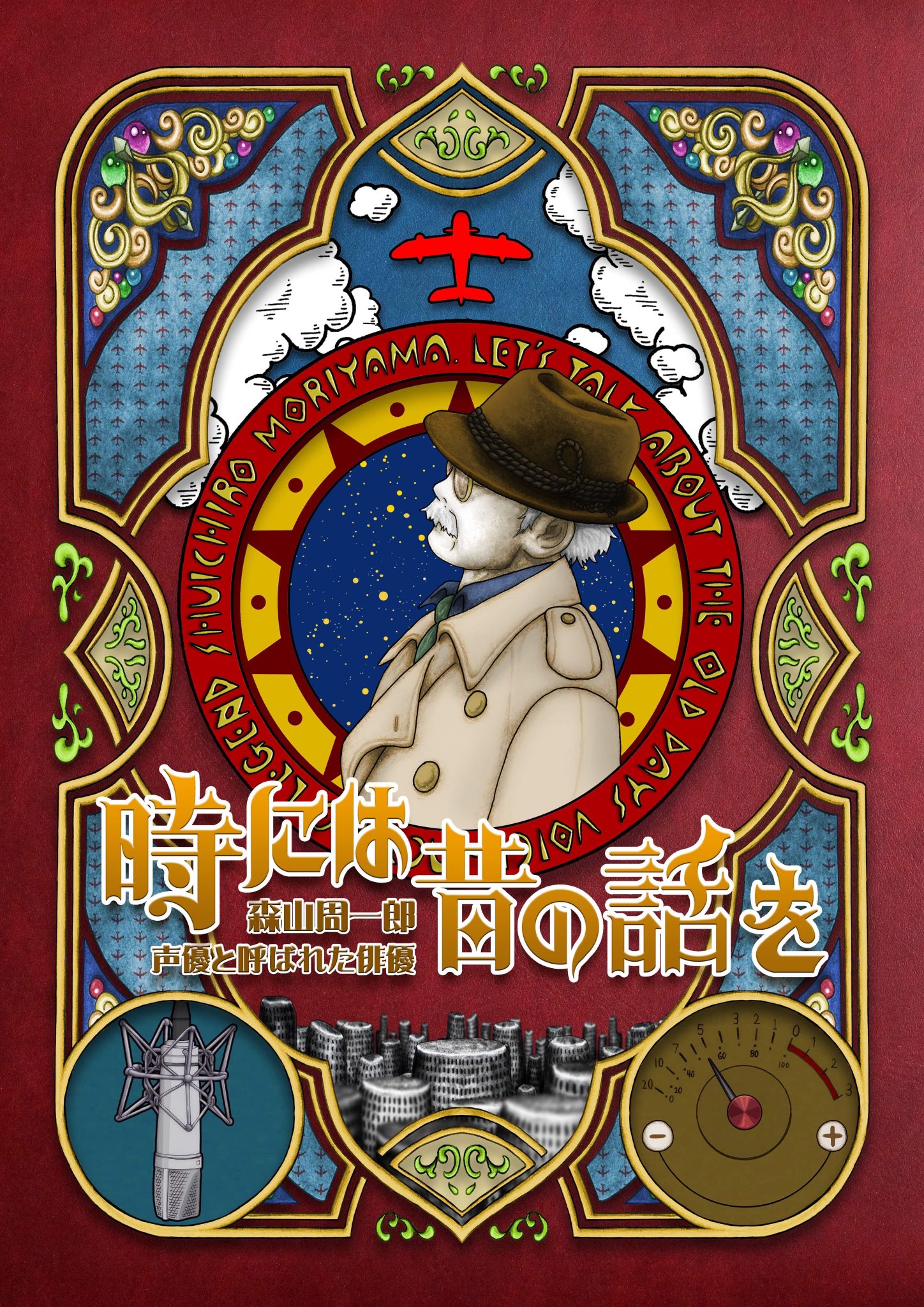

主題歌は加藤登紀子さんが『紅の豚』の主題歌「時には昔の話を」を新録音。その経緯はパンフレットに書かれています。 パンフレットの表紙は小原正至監督が描いたイラスト。アニメ映画も作る方なので絵もうまい。

アップリンク吉祥寺での上映は11月3日までなので、気になる方はお早目に。

小原監督(左)とサカノウエヨースケさん(右)

劇場に展示されている『風の谷のナウシカ』と『紅の豚』のビジュアルボード

(森山周一郎、加藤登紀子、島本須美のサイン入り)

パンフレットの表紙

以下余談。

字幕で「プロデューサーの鏡」って表記されてたのが気になりました。

わざと? 「鑑」の誤記でしょうね。

サカノウエヨースケさんは「ドキュメンタリーの劇伴」という言い方をしてました。 ドキュメンタリーだと「劇伴=劇の伴奏」でない気がしますが、やっぱり現場ではそう言いますよねー。「サウンドトラック」が本来の意味を離れて背景音楽をさす言葉として定着したようなもので。

映画『その声のあなたへ』

映画『その声のあなたへ』を劇場で観ました。

2013年に亡くなった声優・俳優の内海賢二さんの人生をたどったドキュメンタリー(一応)映画です。

内海賢二さんといえば、『魔法使いサリー』のサリーちゃんのパパをはじめ、『新造人間キャシャーン』のブライキング・ボス、『ガンバの冒険』のヨイショ、『Dr.スランプ アラレちゃん』の則巻センベエなど、数々の個性的なキャラクターを演じた方。吹替洋画世代の私は、スティーブ・マックイーンの吹替や007シリーズの悪役の声(007本人も演じてるけど)が記憶に焼き付いています。

映画『その声のあなたへ』はレジェンドから若手まで、声優や音響監督が内海賢二の仕事ぶりと人柄を語る内容。その証言から、黎明期から現在までの「吹替」の歴史も浮かび上がってきます。

大変貴重な証言が聞けるし、内海さんがいかに愛されていたか、また人を愛したかも知ることができて感動的です。

しかしこの映画、ドキュメンタリーではあるけれど、聴き手はアニメイトタイムズの記者・結花という架空の人物であるという複雑な構造。

『永遠の0』みたいな構成で、内海賢二さんに興味を持った結花が取材を始めるというストーリーじたてになってます。観ているうちに気にならなくなるのですが、フィクションなのかドキュメントなのか、最初のうちはちょっと混乱します。

まあ、正攻法のドキュメンタリーだと、もっと普段着のインタビューというか、照明や衣装なども気を使わない方がリアルになるので、これはこれで映画的でよかったかもしれません。

結花を演じるのは、自身も賢プロダクション(内海賢二が立ち上げたプロダクション)に所属する声優の葵あずささん。映画の冒頭に『魔法陣グルグル』をみて声優にあこがれる少女の姿が描かれますが、これはフィクションではなく葵あずささん本人の思い出を再現したものらしいです。映画が進むにつれ、葵あずさが演じる結花なのか素顔の葵あずさなのか、境界があいまいになっていきます。

いっそ「葵あずさが聞く内海賢二」というドキュメンタリーにしたほうがよかった気もしますね。

内海さんが出演した作品の映像の引用などもあり、そのままパッケージにはできないかもしれないので、気になる方は劇場でぜひ。

☆内海賢太郎×榊原有佑監督『その声のあなたへ』対談インタビュー〈前編〉

☆内海賢太郎×榊原有佑監督『その声のあなたへ』対談インタビュー〈後編〉

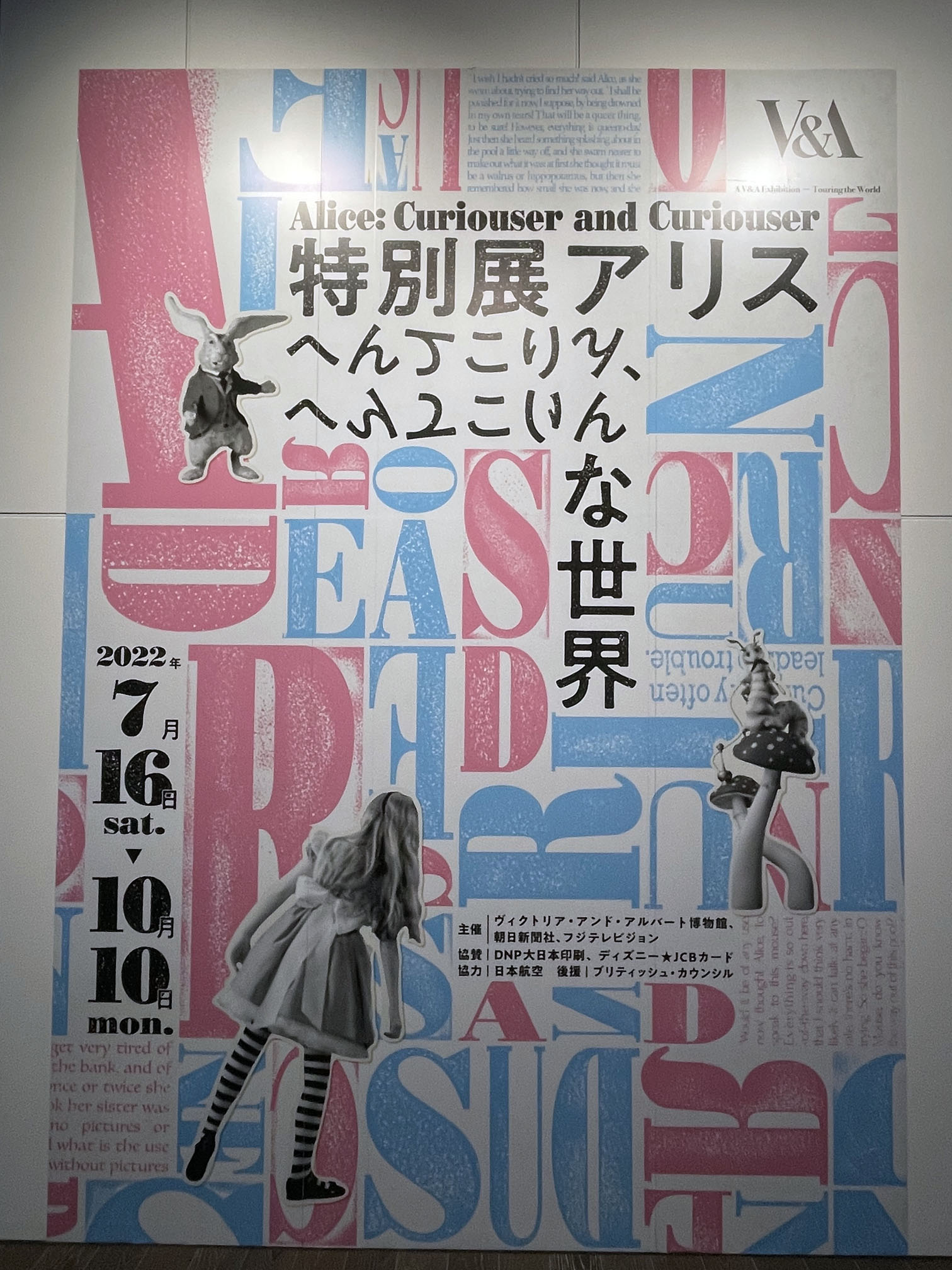

特別展アリス

森アーツセンターギャラリーで開催されている「特別展アリス— へんてこりん、へんてこりんな世界 —」に行ってきました。

先日、「ベルサイユのばら展」に行ったとき、隣の会場で開催していたので気になってたのですよ。

気が付けば10月10日の会期終了が迫っていたので、今行くしかないと。

以下、公式サイトより引用。

-----------------------

『不思議の国のアリス』の世界とその魅力をご紹介する展覧会です。ジョン・テニエルの挿絵から、ディズニー映画のアニメーションセル、ティム・バートン監督による映画『アリス・イン・ワンダーランド』、アリスに影響を受けたサルバドール・ダリや草間彌生らの作品、バレエなどでの舞台衣装、ヴィヴィアン・ウエストウッドらによるファッションなど、アリスにまつわる約300点の展示物が一堂に会します。英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)を皮切りに世界巡回中の展覧会に、日本オリジナル展示も加えた「へんてこりん、へんてこりんな世界」が2022年夏、六本木ヒルズに出現します。

-----------------------

ちょっとスケジュール的に厳しかったのですが、行ってよかった。

児童文学好き、幻想文学好き、美術好き、映画好きなんかにはたまらない内容でした。

なお、会場内は一部「撮影禁止」のマークが付いた展示品以外は撮影可。

ただし、展示品1点のみ、2点のみの撮影は不可で、「必ず3点以上を画面に収めてください」という制限が設けられています。

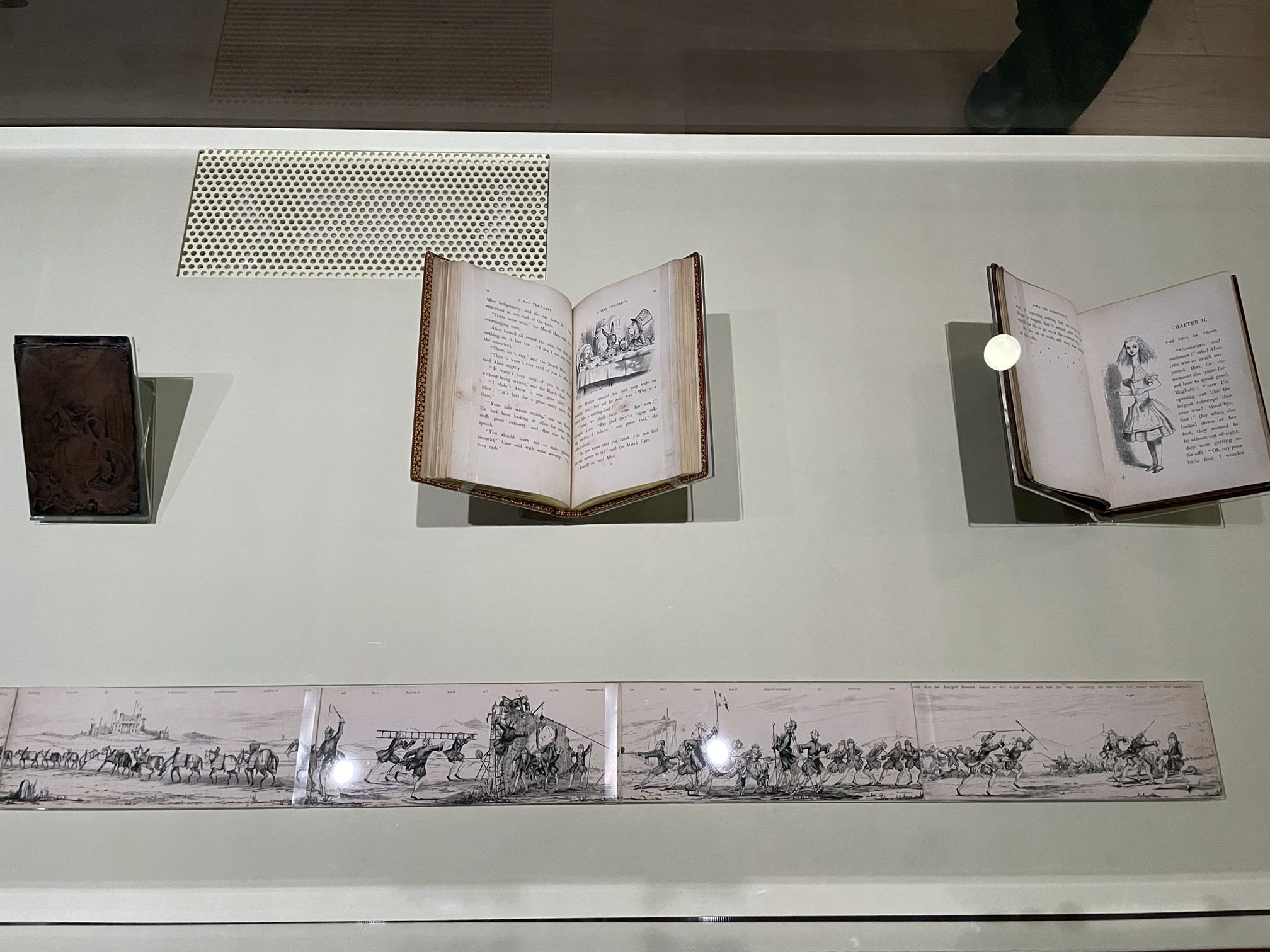

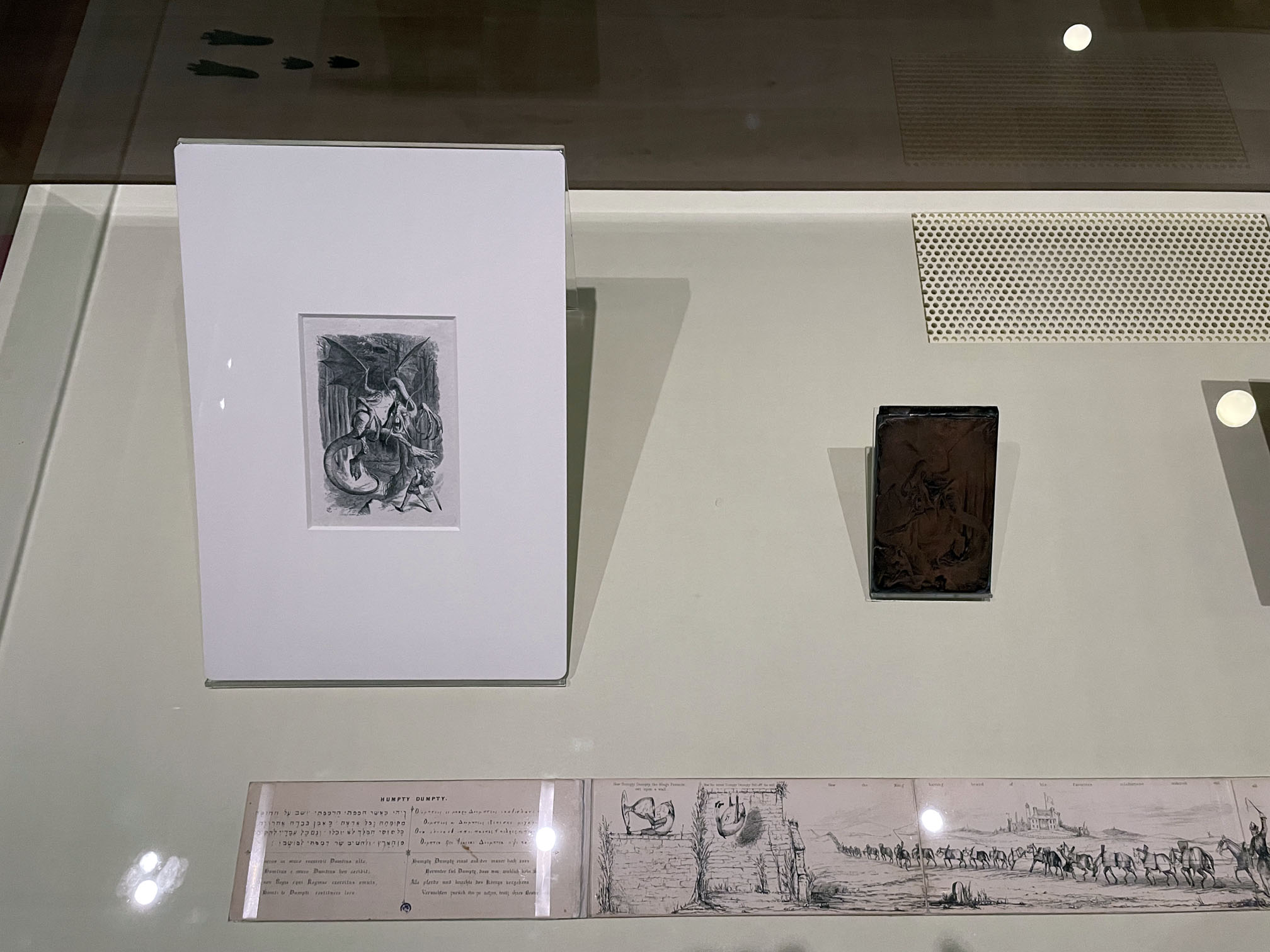

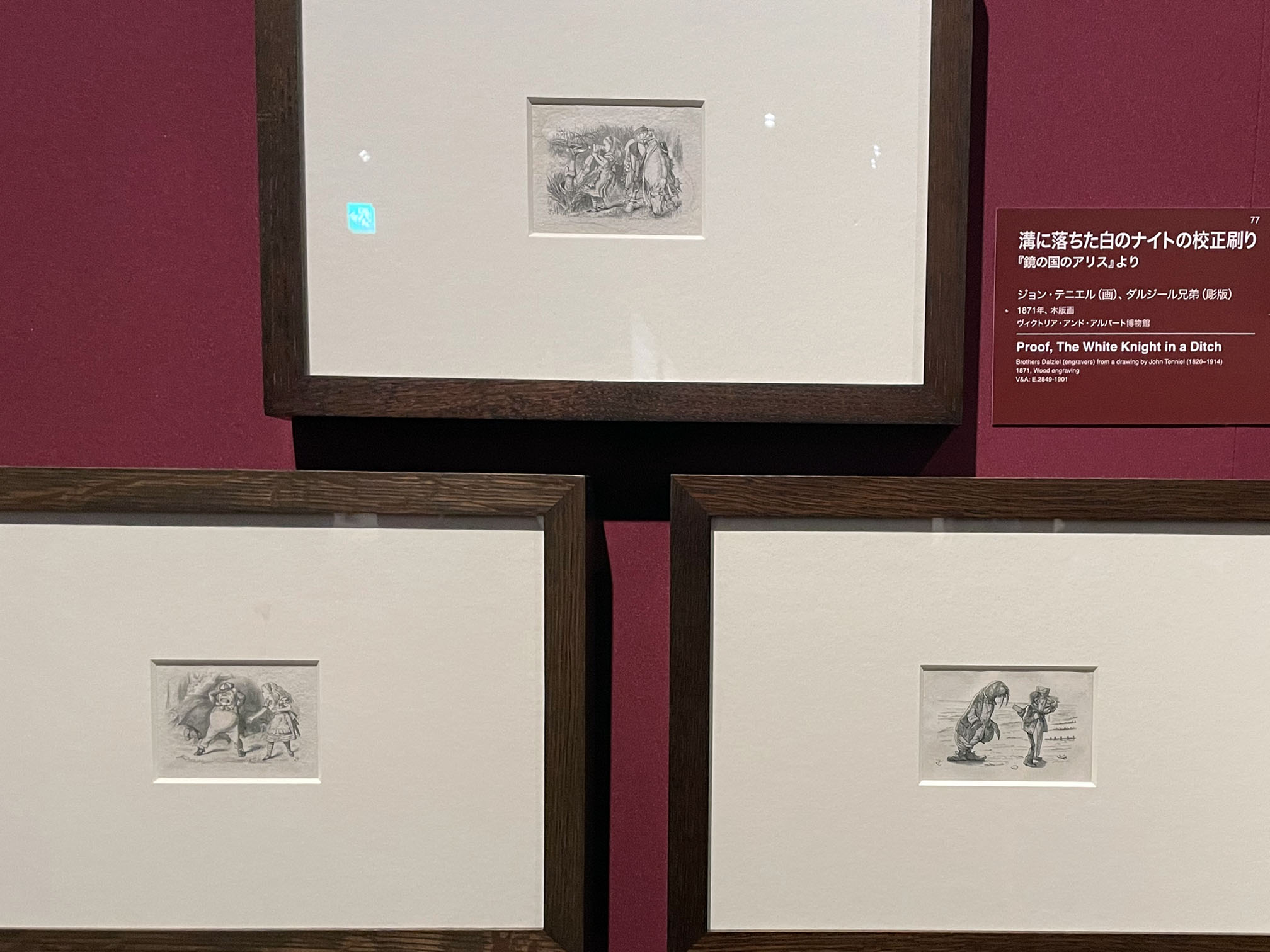

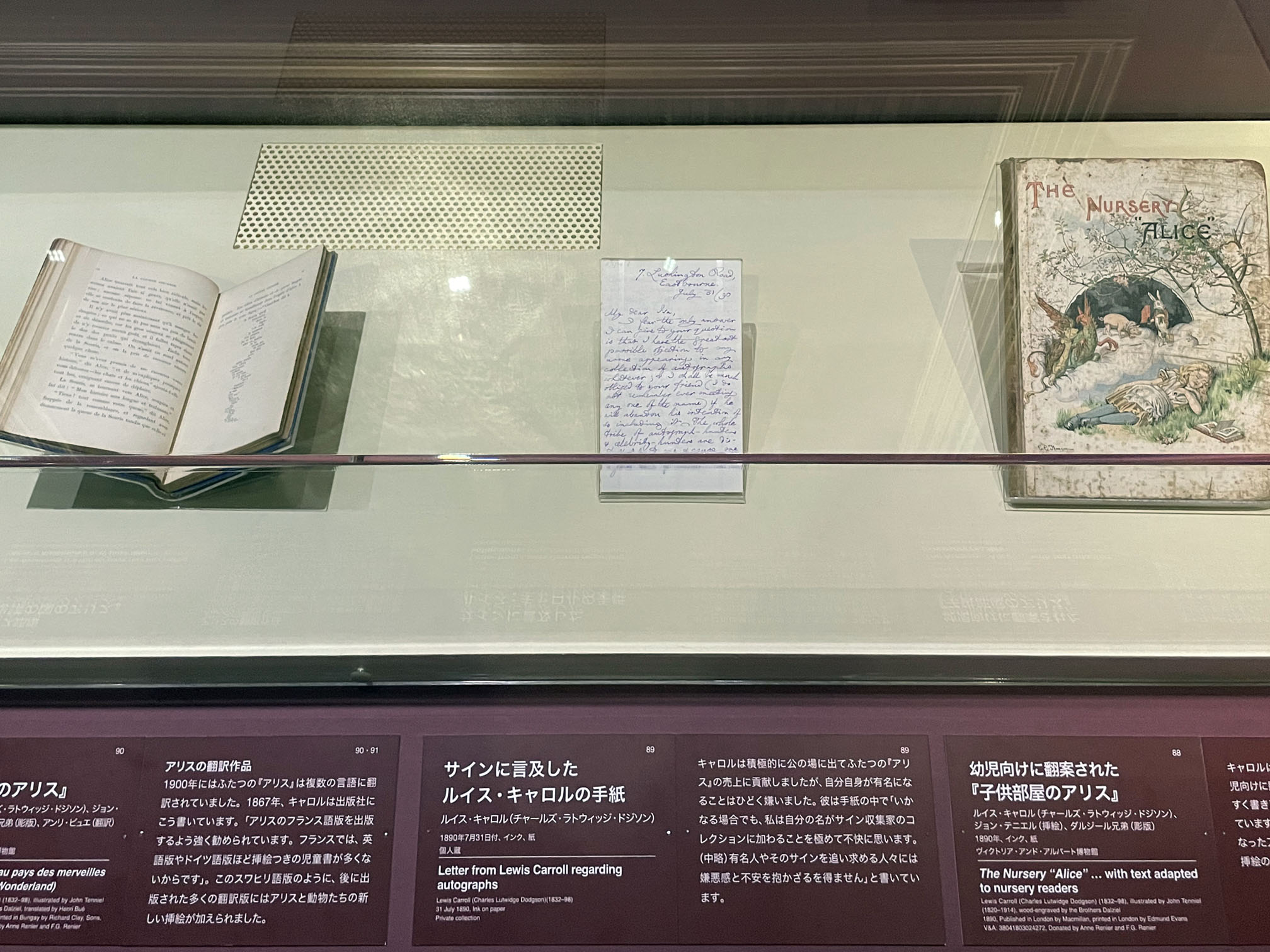

会場は大きく5つのパートに分かれていて、「第1章 アリスの誕生」ではルイス・キャロルと原作関連の写真、草稿、イラスト、本やグッズなどを展示。

キャロルが撮った写真やアリスのモデルになったアリス・リドゥルの写真もあります。

『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』の初版本や校正刷り、ジョン・テニエルの挿絵の習作、原画、版画、各国のアリス翻訳本などが見られて眼福。スワヒリ語版なんて珍しいものもありました。

日本のものでは金子國義さんのアリスの絵などが展示されていました。

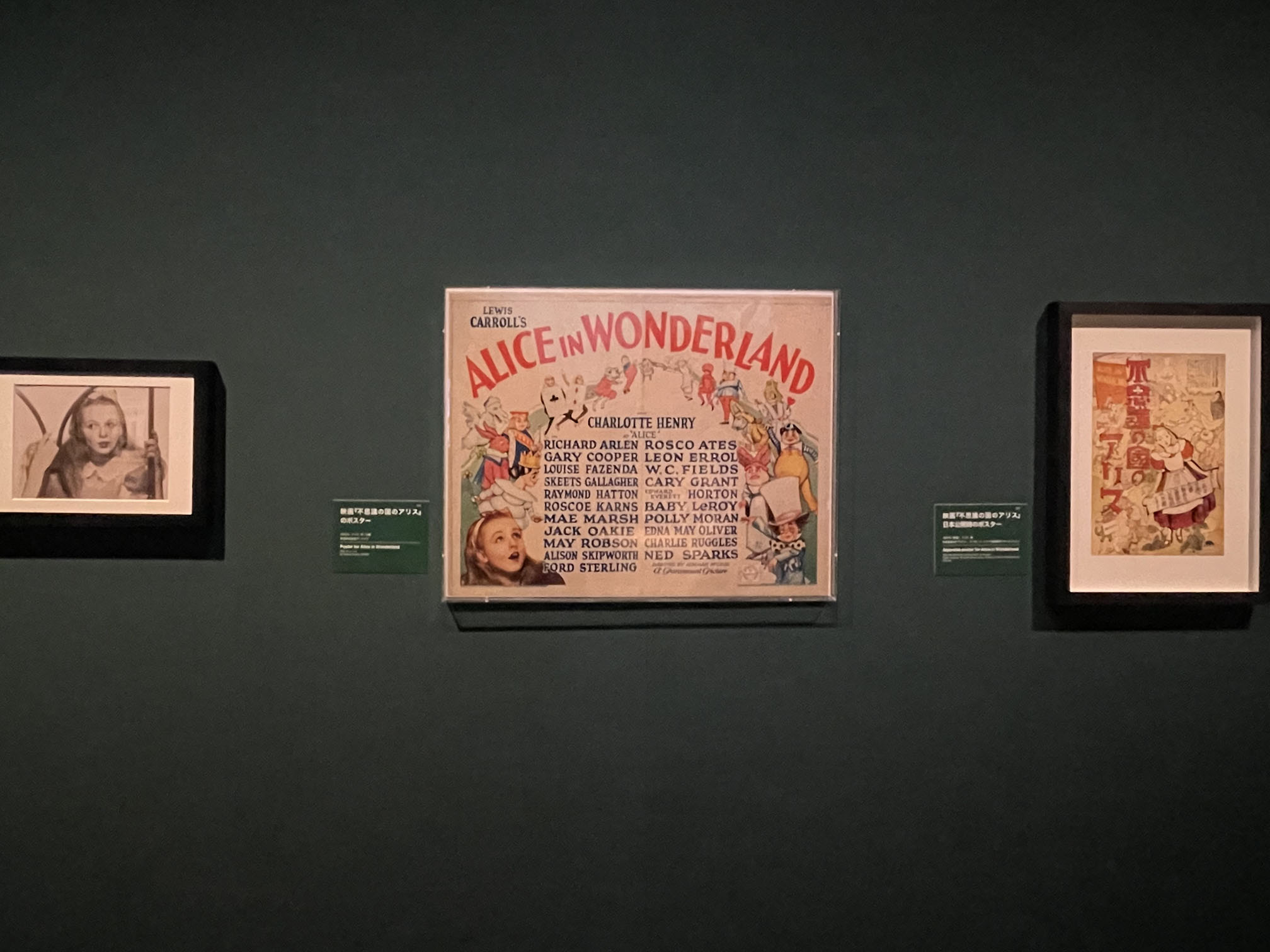

不思議の国に迷い込んだような回廊を抜けると、「第2章 映画になったアリス」のコーナーへ。 古今の『アリス』の映像化作品に関する展示です。

初期のモノクロ映画から、有名なディズニーのアニメ、ティム・バートンの『アリス・イン・ワンダーランド』も。

日本アニメーション制作のTVアニメ『ふしぎの国のアリス』ももちろん紹介されています。

続いては「第3章 新たなアリス像」のコーナー。

アリスを題材にした、あるいはアリスにインスパイアされた現代アートの展示です。

衝撃を受けたのが、サルバドール・ダリが描いた『不思議の国のアリス』の挿絵。1969年に限定2500部の署名入りで出版されたんだそうです。 ダリがそうとう気合入れて描いているのが伝わってくる作品。

「対決!シュールレアリスム×シュールレアリスム」

みたいで、見入ってしまいました(撮影は不可)。

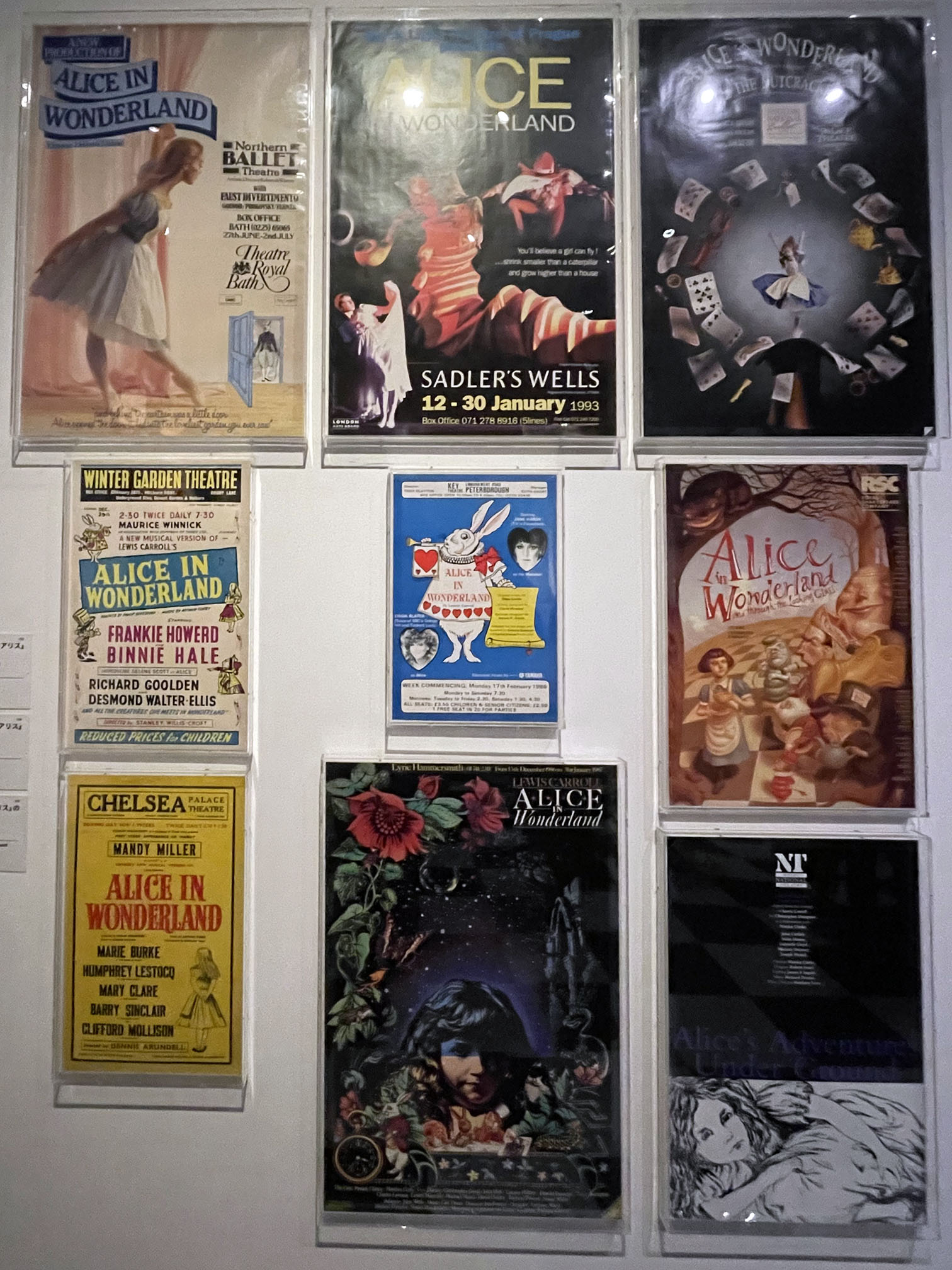

次は「第4章 舞台になったアリス」のコーナー。

舞台化された『アリス』のポスターや舞台写真、衣装デザインなど、貴重な展示が並びます。

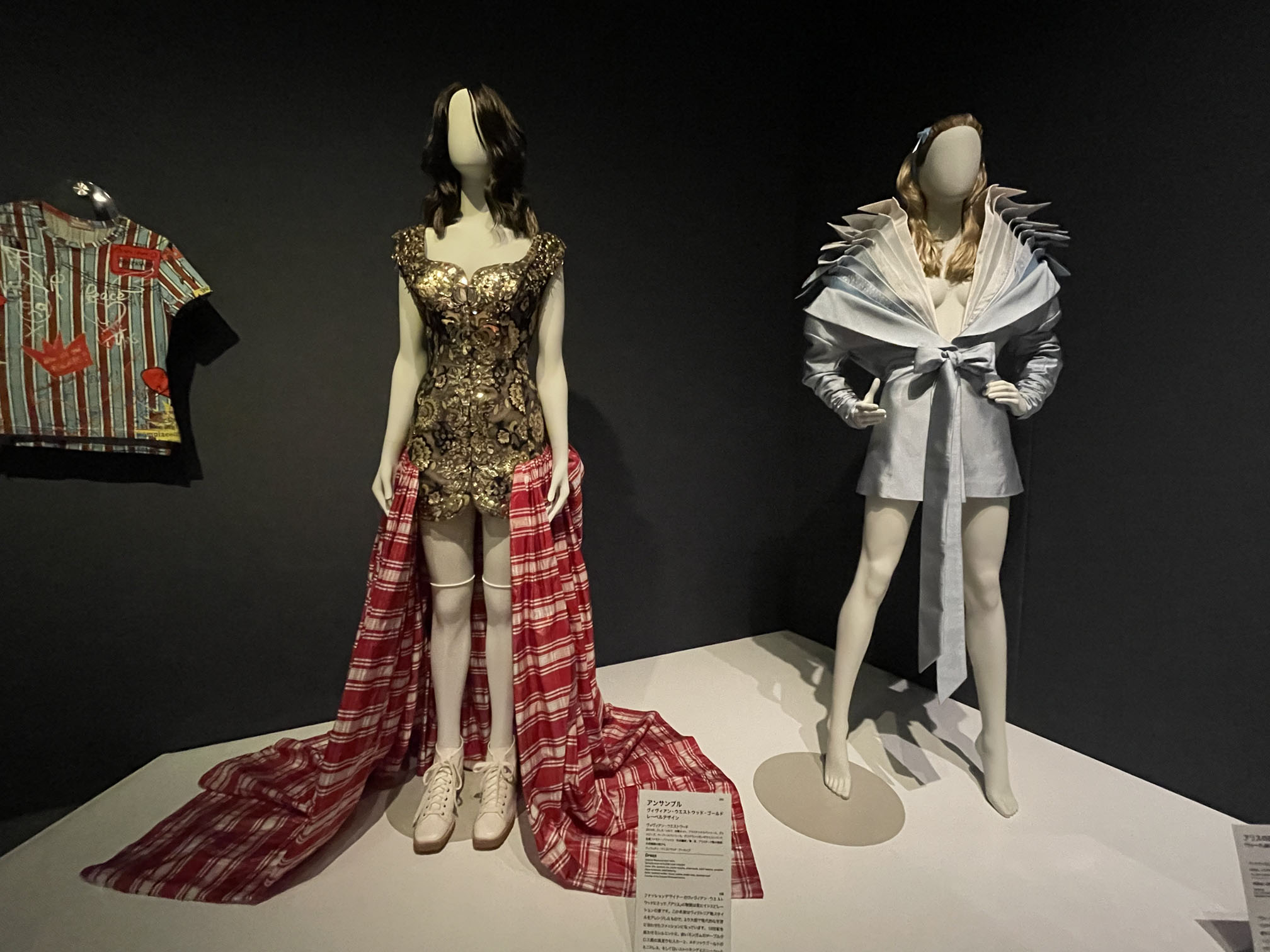

最後に「第5章 アリスになる」と題した、アリスをモティーフにしたファッションのコーナー。

文学・アート・映画・演劇・ファッションなどを横断する不思議の森をさまようような体験。

めちゃめちゃ楽しかったし、刺激を受けました。

図録はなく、7月8日に発売された『アリスーへんてこりん、へんてこりんな世界―』(玄光社)という本が公式書籍として売られています(一般書店でも購入可)。内容は、展覧会とまったく同じではないようです。

「特別展アリス— へんてこりん、へんてこりんな世界 —」は10月10日まで。

https://alice.exhibit.jp

ベルサイユのばら展

少し前のことになりますが、六本木・東京シティビューで開催中の「誕生50周年記念 ベルサイユのばら展 -ベルばらは永遠に-」に行ってきました。

会場入ってすぐのスカイギャラリーが宮殿のようにディスプレイされていて、「ベルばら」気分が盛り上がります。

導入部の回廊に展示されているのが「ベルばら年表」。

原作連載から始まって、各種単行本発売、舞台公演、実写映画公開、アニメ放映、DVD発売、Blu-ray発売、ムック発売、DVD-BOOK発売、コラボイベントなど、細かく記載されています。

21世紀に入ってからのドラマCD発売やアニメ版サウンドトラック完全版の発売も押さえられていて、そうとうのベルばらマニアの仕事か、と感心しました。私が企画・構成・解説を手がけたCD「ベルサイユのばら 音楽集[完全版]」の記載もありました。

メインは池田理代子先生の原画展示。

1色だけでなく、2色、4色の原稿も展示されているのがいい。美しく迫力たっぷりの絵に引き込まれます。

撮影は不可。

続いて、宝塚歌劇版「ベルばら」とアニメ版「ベルばら」のコーナー。

コンパクトですが、ツボを押さえた展示でファンも納得の内容。

アニメ版は設定画、台本、原画、セル画、ハーモニーなどを展示。解説パネルで、原作とアニメ版の違い、2人の監督の演出の違い、アニメ版ならではの魅力などに触れていて、「わかってるな…」と唸らされました。

宝塚歌劇のコーナーのみ撮影可です。

最後に「これからのベルばら」のコーナー。

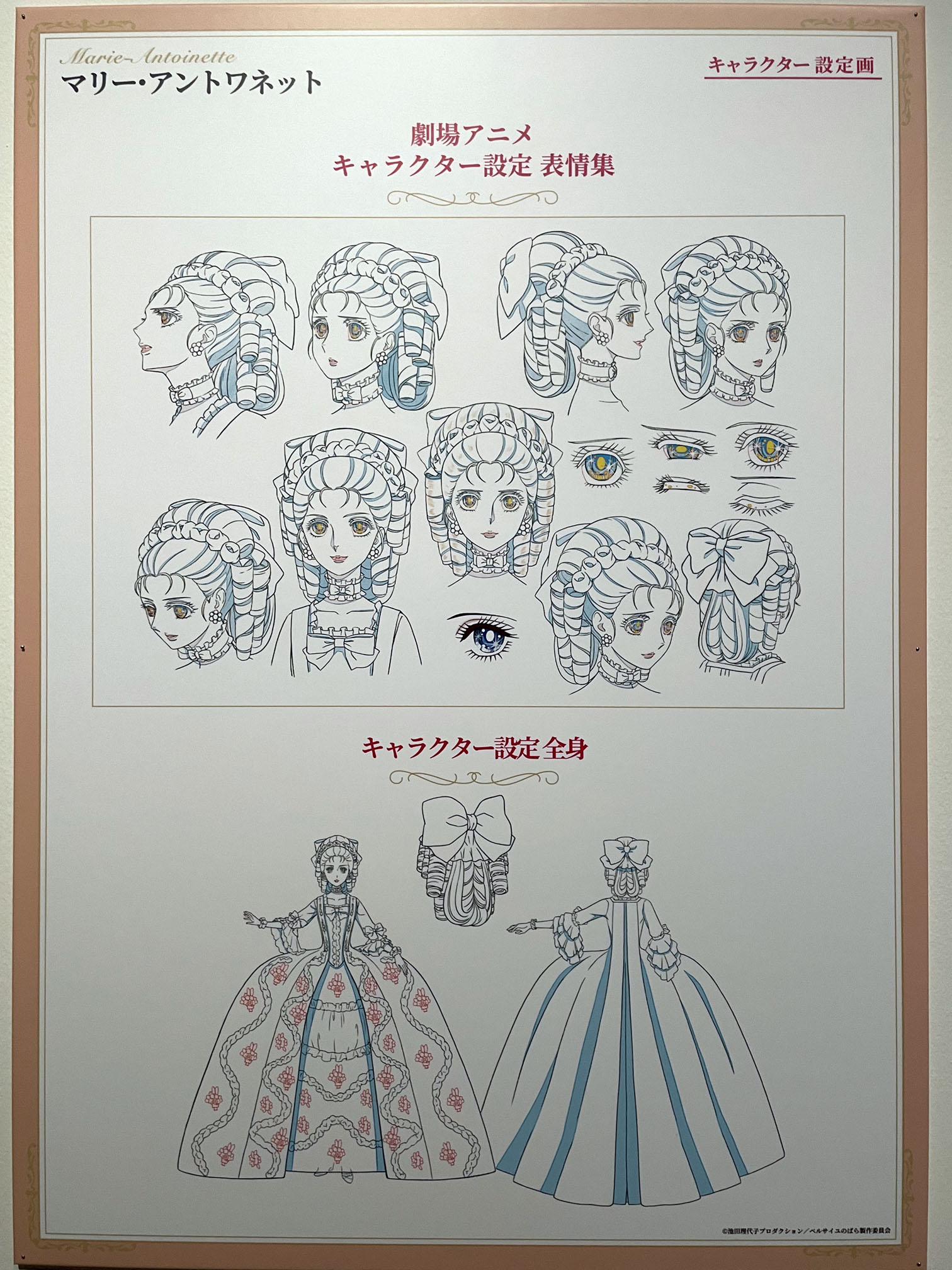

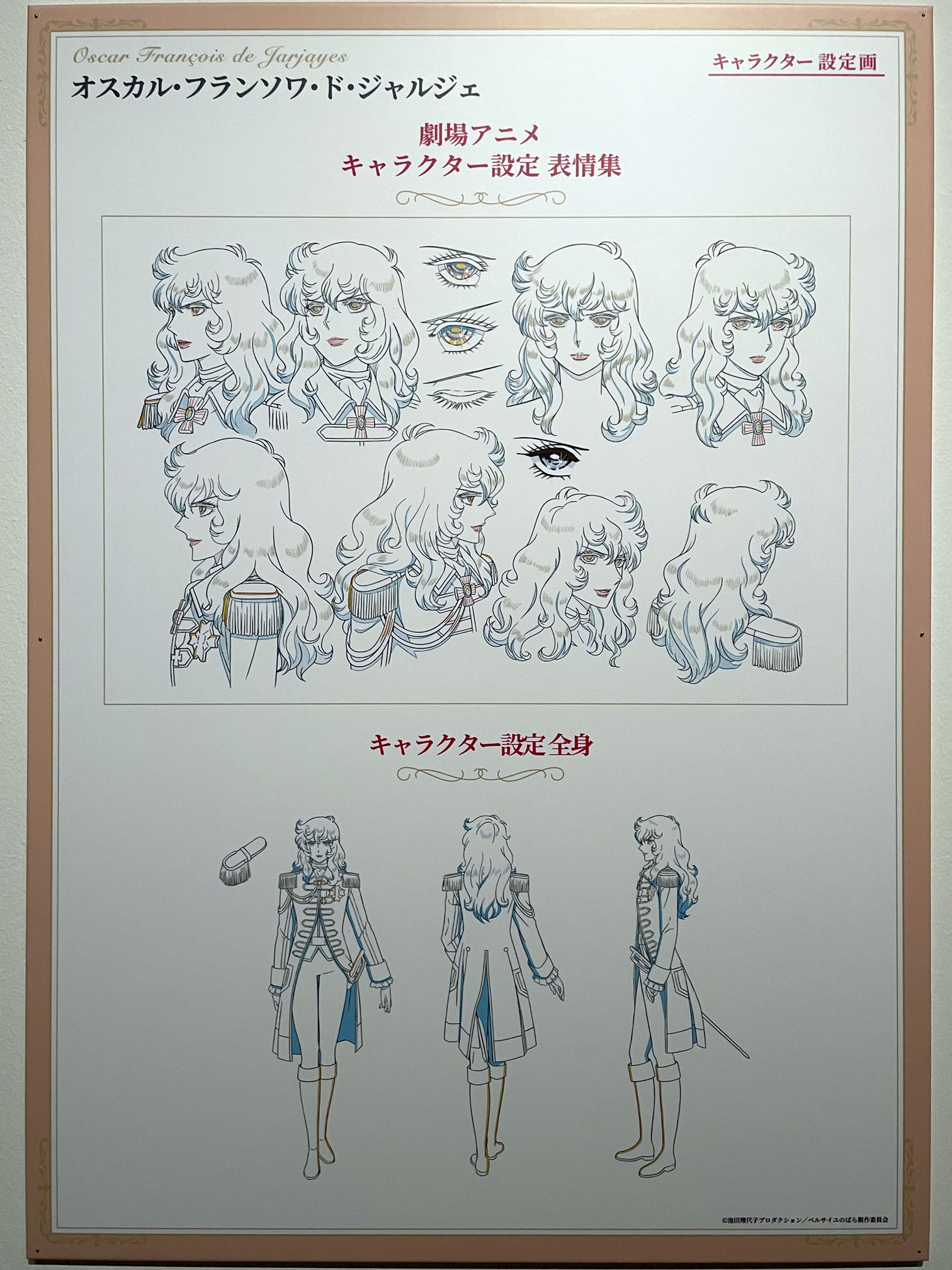

最新情報として、新作アニメ映画の設定画が数枚展示されています。さて、どうなるか、興味津々です。

この新作アニメ映画関連も撮影可でした。

なお、展覧会の図録はなく、9月15日に発売された書籍『愛と感謝の50周年 ベルサイユのばら アニバーサリーブック』(集英社刊)が図録代わりになっています(展覧会の内容そのままではありません)。

会場に隣接するカフェではコラボメニューが楽しめる「ベルサイユのばら CAFE」も開店中です。

「ベルサイユのばら展」東京会場の開催は11月20日まで。

https://verbaraten.com/